Почему у человека широкий таз. Таз в целом. Возрастные и половые отличия, размеры женского таза

Страница 3 из 6

ТАЗ В ЦЕЛОМ

Таз (pelvis) образован соединяющимися тазовыми костями и крестцом. Он представляет собой костное кольцо (рис. 111). Таз является вместилищем для многих внутренних органов. С помощью костей таза осуществляется связь туловища с нижними конечностями. Вьщеляют два отдела - большой и малый таз.

Большой таз (pelvis mаjor) отграничен от расположенного ниже малого таза пограничной линией. Пограничная линия (linea terminаlis) проходит через мыс крестца, по дугообразным линиям подвздошных костей, гребням лобковых костей и верхнему краю лобкового симфиза. Большой таз сзади ограничен телом V поясничного позвонка, с боков - крыльями подвздошных костей. Спереди большой таз костной стенки не имеет.

Малый таз (pelvis minor) сзади ограничен тазовой поверхностью крестца и вентральной поверхностью копчика. Сбоку стенками таза являются внутренняя поверхность тазовых костей (ниже пограничной линии), крестцово-остистые и крестцово-бугорные связки. Передней стенкой малого таза являются верхние и нижние ветви лобковых костей, лобковый симфиз.

Малый таз имеет входное и выходное отверстия. Верхняя апертура (отверстие) таза (apertura pelvis superior) ограничена пограничной линией. Выход из малого таза - нижняя апертура таза (apertura pelvis inferior) сзади ограничивается копчиком, с боков крестцово-бугорными связками, ветвями седалищных костей, седалищными буграми, нижними ветвями лобковых костей, а спереди - лобковым симфизом. Расположенное в боковых стенках малого таза запирательное отверстие закрыто фиброзной запирательной мембраной (membrana obturatoria). Перекидываясь через запирательную борозду, мембрана ограничивает запирательный канал (canаlis obturatorius). Через него из полости малого таза на бедро проходят сосуды и нерв. В боковых стенках малого таза имеются также большое и малое седалищные отверстия. Большое седалищное отверстие (forаmen ischiаdicum mаjus) ограничено большой седалищной вырезкой и крестцово-остистой связкой. Малое седалищное отверстие (forаmen ischiаdicum minus) образовано малой седалищной вырезкой, крестцово-бугорной и крестцово-остистой связками.

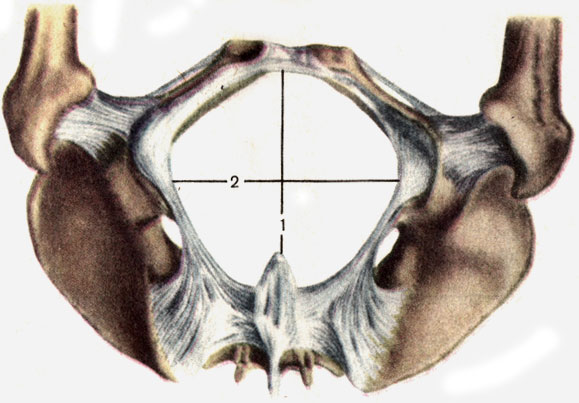

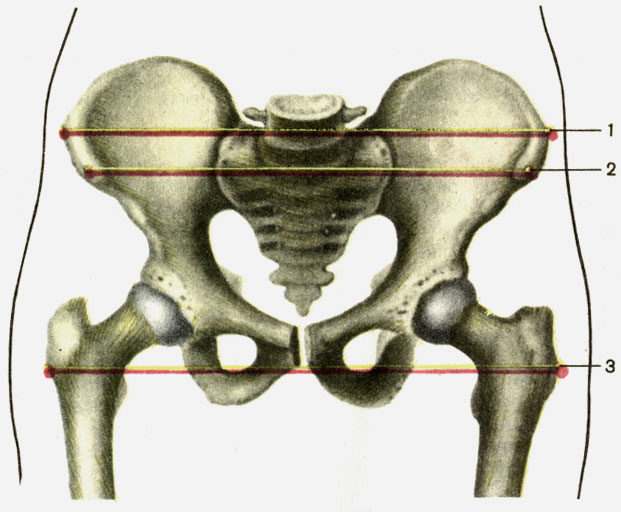

Рис. 111. Таз мужской (А) и женский (Б). Указаны линии размеров большого таза и входа в малый таз. 1 - distаntia cristаrum (расстояние между подвздошными гребнями); 2 - поперечный диаметр; 3 - distаntia spinаrum (расстояние между передними верхними подвздошными остями); 4 - истинная (гинекологическая) конъюгата; 5 - косой диаметр.

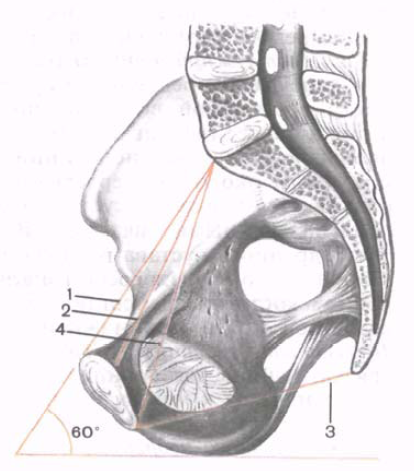

Строение таза связано с половой принадлежностью человека. Верхняя апертура таза при вертикальном положении тела у женщин образует с горизонтальной плоскостью угол 55-60° (рис. 112). Таз у женщин ниже и шире, крестец шире и короче, чем у мужчин. Мыс крестца у женщин меньше выступает вперед. Седалищные бугры больше развернуты в стороны, расстояние между ними больше, чем у мужчин. Угол схождения нижних ветвей лобковых костей у женщин составляет 90° (лобковая дуга), у мужчин он равен 70-75° (подлобковый угол).

Рис. 112. Размеры женского таза. (Распил в сагиттальной плоскости.) 1 - анатомическая конъюгата; 2 - истинная (гинекологическая) конъюгата; 3 - прямой размер (выхода из таза); 4 - диагональная конъюгата; 60° - угол наклона таза.

Для прогнозирования родового процесса важно знать размеры таза женщины. Практическое значение имеют размеры и малого, и большого таза. Расстояние между двумя верхними и передними подвздошными остями (distаntia spinаrum) у женщин составляет 25-27 см. Расстояние между наиболее удаленными точками крыльев подвздошных костей (distаntia cristаrum) равно 28-30 см.

Прямой размер входа в малый таз (истинная, или гинекологическая, конъюгата - conjugаta vera, s. gynaecologica) измеряется между мысом крестца и наиболее выступающей кзади точкой лобкового симфиза. Этот размер составляет 11 см. Поперечный диаметр (diаmeter transvйrsa) входа в малый таз - расстояние между наиболее отдаленными точками пограничной линии - равен 13 см. Косой диаметр (diаmeter obliqua) входа в малый таз составляет 12 см. Он измеряется между крестцово-подвздошным сочленением одной стороны таза и подвздошно-лобковым возвышением другой стороны.

Таз в целом подразделяется на большой и малый по границе через крестцовый мыс (образован передней частью основания крестца и телом Y поясничного позвонка), через дугообразные линии подвздошных костей, гребни лобковых костей и верхний край лобкового симфиза – вся граница называется пограничной линией. Полость таза занимают внутренние органы и мышцы, снизу она ограничены тазовой и мочеполовой диафрагмами. Снаружи таза располагаются мышцы нижнего пояса.

В малом тазе различают: верхнюю апертуру (вход), полость с широкой и узкой частями, нижнюю апертуру (выход). Верхняя апертура совпадает с пограничной линией, нижняя – проходит сзади через верхушку копчика, по бокам – через крестцово-бугорные связки, седалищные бугры, седалищные ветви, спереди – по краю нижних лобковых ветвей и нижнему краю лобкового симфиза. На передней стенке малого таза располагаются запирательные отверстия с одноименными каналами, на боковых стенках – большие и малые седалищные отверстия, ограниченные одноименными костными вырезками и крестцово-бугорными, крестцово-остистыми связками.

Возрастные различия в строении таза определяются изменениями угла наклона и степени кривизны крестца и копчика. Индивидуальные колебания угла наклона таза (у мужчин – в пределах 50-55 о, у женщин – 55-60 о) варьируют в зависимости не только от пола, но и от положения тела. В спортивной или военной стойке угол наклона максимально увеличивается, в положении сидя – максимально уменьшается. По срокам окостенения костей тазового кольца тоже наблюдаются значительные возрастные колебания.

Половые различия проявляются в следующем:

· женский таз, и особенно его полость, широкий и низкий, с цилиндрической формой; мужской – узкий и высокий с конической полостью;

· мыс у женщин слабо выступает в полость, формируя вход в виде овала; мыс у мужчин сильно выступает, формируя вход в виде карточного сердца;

· женский крестец широкий и короткий со слабо вогнутой, почти плоской тазовой поверхностью; мужской – узкий и длинный, сильно изогнутый по тазовой поверхности;

· подлобковый угол у женщин – больше 90 градусов, у мужчин – 70-75 о;

· крылья подвздошных костей у женщин более развернуты кнаружи, а у мужчин имеют более вертикальное положение;

· линейные размеры женского таза преобладают над таковыми у мужчин.

В большом тазе у женщин различают три поперечных и один продольный размер:

· межостистый размер, как прямое расстояние в 23-25 см между передними верхними остями подвздошных костей;

· межгребневый размер, как прямое расстояние в 26-28 см между наиболее удаленными точками гребней подвздошных костей;

· межвертельный размер, как прямое расстояние в 30-33 см между наиболее удаленными точками больших вертелов;

· продольный размер, как прямое расстояние в 18-21 см между остистым отростком Y поясничного позвонка и верхним краем лобкового симфиза.

Все размеры большого таза измеряются толстотным циркулем у живой женщины, так как указанные костные образования легко прощупываются. По размерам большого таза и его форме можно косвенно судить о форме малого таза.

В малом тазе различают поперечный, косой, продольный размеры (диаметры), которые в каждой части таза (верхняя, нижняя апертуры, полость) измеряют тоже между определенными костными ориентирами. Так, например, поперечный диаметр входа – это расстояние в 12-13 см между наиболее отстоящими точками дугообразной линии на подвздошных костях; косой диаметр – расстояние в 12 см между крестцово-подвздошным суставом одной стороны и подвздошно-лобковым возвышением противоположной стороны; прямой размер в 11 см, как расстояние между мысом и наиболее выступающей кзади точкой лобкового симфиза. Прямой размер выхода в 9 см – это расстояние между верхушкой копчика и нижним краем лобкового симфиза; поперечный размер выхода в 11 см – расстояние между седалищным буграми. Если соединить срединные точки всех прямых размеров, то получится проводная ось малого таза – пологая кривая, вогнутостью обращенная к симфизу. Это направление движения рождающегося ребенка.

Тазобедренный сустав образован вертлужной впадиной тазовой кости и головкой бедренной. Для увеличения суставной поверхности по краю вертлужной впадины имеется волокнисто-хрящевая вертлужная губа с поперечной связкой вертлужной впадины. Суставная капсула, состоящая из фиброзной и синовиальной мембран, прикрепляется по краю вертлужной губы, а на бедренной кости по шейке: спереди - по межвертельной линии, сзади – внутрь от межвертельного гребня. Капсулу укрепляют мощные связки: круговая зона, подвздошно-бедренная, лобково- и седалищно-бедренные связки. Внутри сустава располагается связка головки бедренной кости, которая в период его формирования удерживает головку во впадине.

Тазобедренный сустав по форме относится к шаровидным, трехосным, представляясь как разновидность этих суставов – чашеобразное сочленение. Вокруг фронтальной оси в нем выполняется сгибание при согнутом колене в 118-121 о, при разогнутом – только в 84-87 о из-за натяжения задних мышц бедра. Сгибание осуществляют мышцы: подвздошно-поясничная, прямая бедренная, портняжная, гребенчатая, напрягатель широкой фасции. Они кровоснабжаются следующими артериями: подвздошно-поясничной, верхней ягодичной, запирательной, наружной половой, глубокой и латеральной окружающими подвздошную кость, нисходящей коленной, мышечными ветвями бедренной и глубокой бедренной артерий. Иннервация осуществляется ветвями поясничного сплетения, запирательным, бедренным и верхним ягодичным нервами

Коленный сустав.

В образовании коленного сустава участвует три кости: бедренная с суставными мыщелковыми поверхностями, надколенник с задней суставной поверхностью, большеберцовая с верхними суставными поверхностями на медиальном и латеральном мыщелках. Поэтому сустав – сложный и мыщелковый с недостаточным соответствием сочленяющихся поверхностей, что дополняется волокнисто-хрящевыми менисками: медиальным и латеральным. От этого сустав становится комплексным.

Медиальный мениск – узкий, полулунный (в виде буквы «С »); латеральный мениск – широкий, овальный (в виде буквы «О »). Спереди оба мениска соединяет поперечная связка колена, внутри они прирастают к межмыщелковому возвышению большеберцовой кости. Тонкая и свободная капсула срастается с наружными краями менисков, ее синовиальная мембрана образует крупные крыловидные и многочисленные, мелкие складки, заполненные жировой тканью, что увеличивает конгруэнтность суставных поверхностей. Парные крыловидные складки лежат по бокам и книзу от надколенника. Надколенная складка – непарная находится ниже надколенника, располагаясь между ним и передним межмыщелковым полем.

Синовиальная оболочка в суставе образует карманы (синусы, завороты), размеры и количество которых вариабильно. Синовиальные сумки возникают в местах прикрепления мышечных сухожилий: супрапателлярная (самая обширная), субпателлярная глубокая, подколенный карман (сзади – у сухожилия одноименной мышцы), сумка сухожилия портняжной мышцы, подкожная препателлярная сумка. Некоторые сумки, соединяясь с полостью сустава, увеличивают ее объем.

Суставная капсула укреплена внутренними и наружными связками. К внутренним связкам относятся крестообразные: передняя и задняя, заполняющие межмыщелковую яму бедренной кости и межмыщелковое поле большеберцовой кости. К внесуставным, наружным связкам относятся: лежащие по бокам коллатеральные больше- и малоберцовые, сзади - косая подколенная и дугообразная подколенная, спереди - связка надколенника (пателлярная) и медиальная и латеральная поддерживающие связки надколенника.

Коленный сустав – типичный мыщелковый, сложный и комплексный, - в нем выполняются следующие движения:

· вокруг фронтальной оси: сгибание и разгибание с размахом в 140-150 о; сгибание тормозят крестовидные связки и сухожилие четырехглавой мышцы; мыщелки бедренной кости при этом скользят по менискам;

· вокруг продольной (вертикальной) оси объем активного вращения в среднем 15 о, пассивного – 30-35 о; вращение внутрь ограничивают крестообразные связки, кнаружи – коллатеральные связки.

Соединения костей голени.

Большеберцовая кость

Дистальный эпифиз имеет:

Малоберцовая кость имеет:

Кости голени имеют соединения:

· межберцовый сустав , образованный плоскими суставными поверхностями малоберцовой головки и верхнего эпифиза (боковая часть), большеберцовой кости; суставная капсула туго натянута и укреплена передней и задней связками головки малоберцовой кости; объем движений ограниченный; иногда межберцовый сустав может сообщаться с полостью коленного сустава;

· межберцовый синдесмоз – непрерывное соединение короткими и толстыми фиброзными волокнами между малоберцовой вырезкой на дистальном эпифизе большеберцовой кости и суставной поверхностью латеральной лодыжки, укрепленное передней и задней межберцовыми связками, в межберцовый синдесмоз впячивается синовиальная мембрана голеностопного сустава;

· межкостную перепонку голени – фиброзную мембрану, натянутую между межкостными краями больше- и малоберцовой костей в области их диафизов; она имеет вверху и внизу отверстия для прохождения сосудов и нервов.

В соединениях костей голени движения почти отсутствуют, что связано с опорной функцией нижней конечности и формированием подвижного голеностопного сустава.

· большеберцовая кость

· малоберцовая кость

· таранная кость

Большеберцовая кость на проксимальном эпифизе имеет:

· медиальный и латеральный мыщелки с суставными поверхностями;

· межмыщелковое возвышение с медиальным и латеральным бугорками:, передним и задним полем;

· малоберцовую суставную поверхность с латеральной стороны ниже мыщелка.

На диафизе большеберцовой кости располагаются:

· передний край (острый) – кверху переходит в бугристость, латеральный край, обращенный к малоберцовой кости и медиальный край;

· поверхности: медиальная, латеральная и задняя с линией камбаловидной мышцы.

Дистальный эпифиз имеет:

· малоберцовую вырезку по латеральному краю;

· медиальную лодыжку с лодыжечной бороздой сзади;

· суставные поверхности: лодыжечную и нижнюю.

Ядра окостенения в большеберцовой кости появляются в проксимальном эпифизе в конце плодного периода, в дистальном – на 2-м году жизни, в диафизе – в начале плодного периода. Окончательное окостенение происходит в 19-24 года, лодыжки – в 16-19 лет.

Малоберцовая кость имеет:

· на проксимальном эпифизе головку, шейку, на головке – верхушку и суставную поверхность;

· на диафизе: передний, задний и межкостный края; латеральную, заднюю и медиальную поверхности;

· на дистальном эпифизе: латеральную лодыжку с суставной поверхностью и ямкой (сзади).

Вторичные ядра окостенения появляются в дистальном эпифизе на 2-м году жизни, в проксимальном – на 3-5 годам, окончательное окостенение – к 20-24 годам.

Голеностопный сустав.

В образовании сустава участвуют:

· большеберцовая кость своей нижней и медиальной лодыжечной суставными поверхностями;

· малоберцовая кость суставной поверхностью латеральной лодыжки;

· таранная кость верхней и лодыжечными (медиальной и латеральной) суставными поверхностями, расположенными на блоке;

· лодыжки вилообразно охватывают блок, образуя типичный блоковый сустав - сложный из-за сочленения трех костей.

Суставная капсула сзади прикрепляется по краю суставных поверхностей составляющих сустав костей, спереди на 0,5-1 см выше ее.

По бокам капсула толстая и прочная, спереди и сзади – тонкая, рыхлая, складчатая; усилена боковыми связками:

· медиальной (дельтовидной) – толстой, прочной, веером расходящейся от медиальной лодыжки к таранной, ладьевидной и пяточной костям; в связке выделяют части: большеберцово-ладьевидную, большеберцово-пяточную, переднюю и заднюю большеберцово-таранные;

· латеральной в составе передней таранно-малоберцовой, задней таранно-малоберцовой, пяточно-малоберцовой связок.

Связки настолько прочны, особенно медиальная, что при максимальном растяжении способны оторвать лодыжку.

В голеностопном и таранно-пяточно-ладьевидном суставах выполняются движения:

· сгибание (подошвенное) и разгибание (иногда называют тыльным сгибанием) вокруг фронтальной оси с размахом в 60 градусов;

· приведение и отведение вокруг сагиттальной оси с размахом в 17 градусов;

· пронация и супинация вокруг вертикальной оси с размахом в 22 градуса.

Сустав стопы.

Кости стопы подразделяются на кости предплюсны: 7 коротких губчатых костей и кости плюсны в составе 5 коротких трубчатых костей; а также фаланги пальцев – по три в каждом пальце, кроме первого, имеющего две фаланги. Кости предплюсны лежат в два ряда: в проксимальном (заднем) – таранная и пяточная, в дистальном (переднем) – ладьевидная, клиновидные: медиальная, промежуточная, латеральная и кубовидная кости.

Таранная кость состоит из тела, головки, шейки. Сверху на теле находится блок с верхней, медиальной и латеральной лодыжечными суставными поверхностями. Снизу на теле располагаются пяточные суставные поверхности: передняя, средняя и задняя. Между средней и задней пяточными поверхностями находится борозда таранной кости. На головке лежит ладьевидная суставная поверхность. Таранная кость имеет отростки: латеральный и задний, на последнем – медиальный и латеральный бугорки, разделенные бороздой для сухожилия длинного сгибателя большого пальца.

Пяточная кость имеет тело, заканчивающееся кзади пяточным бугром. На теле различают таранные суставные поверхности: переднюю, среднюю и заднюю. Между средней и задней находится борозда пяточной кости, которая вместе с бороздой таранной кости образует пазуху предплюсны. На дистальном конце тела находится кубовидная суставная поверхность. Отростки и другие борозды пяточной кости – опорный отросток таранной кости на медиальной поверхности, борозда сухожилия длинной малоберцовой мышцы на латеральной поверхности.

Ладьевидная кость на дистальном конце располагает тремя суставными поверхностями для клиновидных костей, бугристостью по медиальному краю для прикрепления задней большеберцовой мышцы.

Клиновидные кости имеют характерную треугольную форму, а на передней и задней сторонах и по бокам – суставные поверхности – спереди для сочленения с первыми тремя плюсневыми костями, сзади для соединения с ладьевидной костью, по бокам для сочленения между собой и кубовидной костью.

Кубовидная кость тоже располагает суставными поверхностями сзади для сочленения с пяточной, спереди – с пястными костями, а по медиальной поверхности – для соединения латеральной клиновидной и ладьевидной костями. На нижней поверхности находится бугристость и борозда для сухожилия длинной малоберцовой мышцы.

Кости плюсны и фаланги пальцев – это короткие трубчатые кости, каждая из которых состоит из основания, тела и головки. Суставные поверхности находятся на головке и основании. Головка первой плюсневой кости снизу разделена на две площадки, с которыми соприкасаются сесамовидные кости. На латеральной поверхности Y плюсневой кости находится бугристость для прикрепления короткой малоберцовой мышцы. Каждая дистальная (ногтевая) фаланга заканчивается бугорком для прикрепления мышечных сухожилий.

Первичные ядра окостенения появляются в пяточной кости на 6-м месяце плодного периода, в таранной – на 7-8, в кубовидной – на 9-м месяце. В остальных костях предплюсны формируются вторичные ядра: в латеральной клиновидной – на 1-м году, в медиальной клиновидной – на 3-4, в ладьевидной – на 4-5 году, полное окостенение – в 12-16 лет.

Плюсневые кости начинают окостенение в эпифизах в 3-6 лет, полное окостенение – в 12-16 лет. Диафизы фаланг и плюсневых костей первичные ядра формируют в 12-14 недель плодного периода, вторичные – в фалангах – в 3-4 года, полное окостенение фаланг – в 18-20 лет

В образовании голеностопного сустава участвуют:

· большеберцовая кость своей нижней и медиальной лодыжечной суставными поверхностями;

· малоберцовая кость - суставной поверхностью латеральной лодыжки;

· таранная кость - верхней и лодыжечными (медиальной и латеральной суставными поверхностями), расположенными на блоке.

Лодыжки вилкообразно охватывают блок, образуя типичный блоковидный сустав, сложный из-за сочленения трех костей.

Суставная капсула сзади прикрепляется по краю суставных поверхностей сочленяющихся костей, спереди на 0,5-1 см выше ее.

По бокам капсула толстая и прочная, спереди и сзади – тонкая, рыхлая, складчатая, усилена мощными боковыми связками:

· медиальной (дельтовидной) – толстой, прочной, веером расходящейся от медиальной лодыжки к таранной, ладьевидной и пяточной костям; в связке выделяют части: большеберцово-ладьевидную, большеберцово-пяточную, переднюю и заднюю большеберцово-таранные;

· латеральной в составе передней таранно-малоберцовой, задней таранно-малоберцовой, пяточно-малоберцовой связок.

Связки настолько прочны, особенно медиальная, что при максимальном растяжении способны оторвать лодыжку.

В голеностопном суставе выполняются движения:

· сгибание (подошвенное) и разгибание (тыльное сгибание) вокруг фронтальной оси с размахом в 60 о;

· приведение и отведение вокруг сагиттальной оси с размахом в 17 о;

· пронация и супинация вокруг вертикальной оси с размахом в 22 о.

Подтаранный сустав образован задними суставными поверхностями таранной и пяточной костей, которые хорошо соответствуют друг другу. Капсула у сустава тонкая, натянутая, укреплена голеностопными связками.

Таранно-пяточно-ладьевидный сустав образован суставной поверхностью на головке талуса, которая спереди сочленяется с ладьевидной костью, а снизу – с пяточной. Суставная поверхность пяточной кости дополняется подошвенной пяточно-ладьевидной связкой, которая у головки таранной кости переходит в волокнистый хрящ. Суставная капсула прикрепляется по краю суставных поверхностей, замыкая единую полость. Капсула укрепляется прочными связками: межкостной таранно-пяточной до 0,5 см толщиной и сверху - таранно-ладьевидной. При растяжении их (особенно таранно-пяточной связки) опускается головка талуса и стопа уплощается.

По форме сустав шаровидный, но с одной сагиттальной осью движения. Вместе с подтаранным составляет комбинированный сустав с ограниченным объемом движений в виде приведения и отведения, поворота стопы кнаружи и во внутрь. Общий объем всех движений не превышает 55 о. У новорожденного и грудного ребенка данный сустав находится в супинированном положении, с началом ходьбы постепенно происходит пронирование с опусканием медиального края стопы.

Пяточно-кубовидный сустав – седловидный с большой конгруэнтностью суставных поверхностей; суставная капсула с медиальной стороны толстая и натянутая, с латеральной – тонкая и свободная, укреплена связками: подошвенной пяточно-кубовидной и длинной подошвенной. Движения в ограниченном объеме осуществляются вокруг продольной оси в виде небольшого вращения, дополняющего движения в таранно-пяточно-ладьевидном суставе.

Поперечный (Шопаров) сустав предплюсны включает пяточно-кубовидный и таранно-ладьевидный суставы так, что суставная щель приобретает вид латинского S, проходящего поперек стопы. Общая связка суставов – раздвоенная (lig. bifurcatum ) - служит своеобразным ключом, при рассечении которого широко открывается полость сустава. Она имеет Y-образный вид и состоит из пяточно-ладьевидной и пяточно-кубовидной связок.

Клиновидно-ладьевидный сустав – плоский, сложный, так как образуется тремя клиновидными и одной ладьевидной костями, укреплен тыльными и подошвенными клино-ладьевидными и внутрисуставными межклиновидными связками. Полость сустава может сообщаться с предплюсне-плюсневыми суставами.

Предплюсне-плюсневые (Лисфранковы) суставы – плоские с ограниченным объемом движений, включают следующие три сочленения:

· сустав между медиальной клиновидной и первой плюсневой костями;

· сустав между промежуточной, латеральной клиновидными костями и II, III плюсневыми;

· сустав между кубовидной костью и IY, Y плюсневыми костями;

· предплюсне-плюсневые суставы укреплены тарзо-метатарзальными связками (дорсальными и плантарными) и межкостными клиноплюсневыми связками, из которых медиальная клиноплюсневая связка считается в практике ключом этих суставов.

Межплюсневые суставы – плоские, образованы боковыми поверхностями оснований плюсневых костей, укреплены тыльными и подошвенными плюсневыми межкостными связками. Движения в них сильно ограничены.

Плюснефаланговые суставы образованы шаровидными головками плюсневых костей и вогнутыми основаниями проксимальных фаланг. Капсулы имеют тонкие, свободные, укрепленные коллатеральными и подошвенной связками. Глубокая поперечная плюсневая связка соединяет между собой головки плюсневых костей и укрепляет капсулы суставов. Сгибание и разгибание в них – 90 о, приведение и отведение – ограничено.

Межфаланговые суставы – проксимальные и дистальные, кроме сустава большого пальца, где один межфаланговый сустав. Они относятся к блоковидным суставам, укреплены коллатеральными и подошвенными связками.

Стопа человека утратила приспособления хватательного органа, но приобрела своды, необходимые для опоры и передвижения всего тела.

Кости предплюсны и плюсневые соединяются между собой малоподвижными суставами.

Причем, за счет формы костей и их «тугих» сочленений образовались выпуклые кверху пять продольных и один поперечный своды с точками опоры на пяточный бугор и головки I и Y плюсневых костей.

Продольные своды проходят по длинной оси плюсневых костей: от их головок, через тело к основанию и далее через прилежащие кости предплюсны до пяточного бугра, где все они сходятся. Наиболее длинным и высоким является второй свод.

Медиальные продольные своды выполняют рессорную (пружинящую) функцию, латеральные – опорную. На уровне наиболее высоких точек продольных сводов проходит свод поперечный.

Своды удерживаются благодаря форме костей и суставов, укрепленных пассивными «затяжками» - связками с подошвенным апоневрозом и активными «затяжками» – мышцами и их сухожилиями. Продольные своды укрепляют следующие связки: длинная подошвенная, пяточно-ладьевидная и подошвенный апоневроз. Поперечный свод удерживают метатарзальные поперечные и межкостные связки. Сухожилия длинных сгибателей и разгибателей пальцев, большеберцовых мышц, а также короткие сгибатели пальцев, червеобразные мышцы укрепляют продольные своды. Поперечный свод удерживается квадратной мышцей подошвы, приводящими и межкостными мышцами.

В процессе эволюции человека в стопе произошли крупные изменения, связанные с ее сводчатым строением. На подошве образовалось три опорных пункта – пятка и основания первого и пятого пальцев, кости предплюсны увеличились в размерах, а фаланги пальцев значительно укоротились. Соединения стопы стали тугоподвижными. Прикрепление длинных мышц голени и коротких мышц стопы сместилось в медиальном направлении к большому пальцу, что усиливает пронацию стопы и укрепляет своды. Потеря приобретенных свойств сопровождается развитием плоскостопия, что для человека является болезнью.

Тазовые кости, крестец, копчик и их связки образуют таз (pelvis). Верхний его отдел - большой таз (pelvis major) широкий, является частью брюшной полости, с боков ограничен крыльями подвздошных костей, сзади - V поясничным позвонком и пояснично-подвздошной связкой, переднюю стенку образуют мышцы (рис. 37). Книзу большой таз переходит в малый таз (pelvis minor). Разделяющая их плоскость, называемая верхней апертурой малого таза, ограничена выступом крестца, дугообразной линией подвздошной кости, гребнем лобковой кости и верхним краем лобкового симфиза. Стенками малого таза являются: спереди - симфиз, сзади - крестец и копчик, с боков - тазовые кости и их связки. Нижняя апертура малого таза, или его выход, ограничен копчиком, крестцово-бугорной связкой, седалищным бугром, ветвями седалищной и лобковой костей и нижним краем симфиза.

Как и другие костные полости, таз защищает находящиеся в нем внутренние органы (прямая кишка, мочевой пузырь, у женщин - яичники, маточные трубы, матка, влагалище, а у мужчин - предстательная железа и семенные пузырьки). Велико механическое значение костного кольца таза. Тяжесть головы и туловища через крестец и тазовые кости передается на нижние конечности. В этом случае крестец и тазовые кости выполняют роль прочного свода. В дополнение к этому костный таз имеет прямое отношение к одной из важнейших функций организма - деторождению. Поэтому в строении таза мужчин и женщин имеются значительные различия.

Половые различия в строении таза (рис. 38; см. рис. 37). Женский таз ниже и шире, а мужской - выше и уже. Крылья подвздошных костей у женщин развернуты в стороны, а у мужчин расположены более вертикально. У мужчин полость малого таза сужается книзу. В области верхней апертуры вперед резко выступает мыс крестца, полость малого таза сужается близко расположенными седалищными остями и буграми, симфиз узкий, высокий, выход из малого таза также ограничивается выступающим копчиком. В целом полость малого таза у мужчин кажется сдавленной с боков. В женском тазе, напротив, вход в малый таз имеет вид гладкого поперечного овала, мыс крестца не выступает, седалищные бугры отстоят дальше, симфиз низкий, широкий, крестец плоский, копчик нерезко выступает в просвет выхода из малого таза. В целом малый таз имеет вид широкого цилиндра. Нижние ветви лобковых костей у женщин образуют широкую дугу, а у мужчин - острый угол. В период беременности фиброзный хрящ межлобкового диска разрыхляется, сам хрящ и полость в нем увеличиваются, симфиз становится шире, что еще более увеличивает внутреннюю полость малого таза. Многие костные точки таза могут быть прощупаны на живом человеке (гребни подвздошных костей, верхние передние подвздошные ости, симфиз, седалищные бугры и др.). Это дает возможность получить важные для акушерской практики размеры большого и малого таза. Их определяют специальным акушерским циркулем-тазомером.

Размеры большого таза женщины (рис. 39). Остистая дистанция (distantia spinarum) равна 25 - 27 см. Для ее определения ножки циркуля ставят на верхние передние ости подвздошных костей.

Гребневая дистанция (distantia cristarum) составляет 28 - 29 см. Ножки циркуля находятся на наиболее удаленных точках подвздошных гребней.

Вертельная дистанция (distantia trochanterica) равна 30 - 32 см. Это расстояние между большими вертелами бедренных костей.

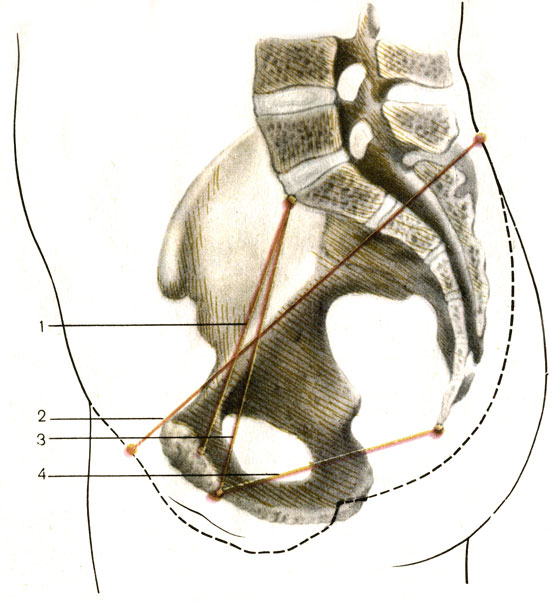

Размеры малого таза женщины (рис. 40). Переднезадние размеры в области малого таза женщины называются прямыми размерами или коньюгатами.

Наружная коньюгата, или наружный прямой размер, равен 21 см. Для его определения одну ножку циркуля ставят на кожу в области верхнего края лобкового симфиза, а другую - на кожу в ямке между последним поясничным и I крестцовым позвонком.

Очень важная истинная, или акушерская, коньюгата (conjugata vera). Она характеризует наименьший прямой размер входа в малый таз: между мысом крестца и наиболее выступающей кзади точкой лобкового симфиза. В среднем истинная коньюгата составляет 10,5 - 11,0 см. Ее можно определить двумя способами. Первый способ состоит в том, что из величины наружного прямого размера (21 см) вычитают 10 см. Второй способ предполагает влагалищное исследование. В этом случае определяют расстояние между мысом крестца и нижним краем лобкового симфиза. Из полученной цифры (12,5 - 13,0 см) вычитают 2 см.

Прямой размер выхода из малого таза равен в среднем 10 см.

Для его определения одну ножку циркуля ставят на кожу в области копчика, а другую - на нижний край симфиза. Из полученной цифры (12 см) вычитают 2 см.

Поперечный размер входа равен 13,5 - 15,0 см. Его находят косвенным способом: делят величину гребневой дистанции пополам.

Поперечный размер выхода из малого таза равен 11 см (см. рис. 38). Ножки циркуля устанавливают на внутренние края седалищных бугров. К полученной цифре (9 - 10 см) прибавляют 1,0 - 1,5 см (поправка на толщину мягких тканей).