Сообщение на тему предметы быта. Экскурсия по старинным предметам быта

Юлия Мастихина

Цели: продолжить знакомство детей с жизнью наших предков, с русскими традициями. Воспитывать интерес к национально – культурной жизни русского народа.

Задачи:

Образовательные:

Познакомить с особенностями русской избы, образом жизни русских людей в старину;

Уточнить и расширять представления о предметах быта на Руси (рушник, кувшин, ухват, чугунок, лапти, прялка, скамья, о способах изготовления и материалах;

Ввести детей в особый самобытный мир путем его действенного познания с окружающими предметами.

Развивающие:

Развивать навыки речевого общения;

Активизировать и обогащать словарь;

Развивать эмоциональную отзывчивость, внимание, мелкую моторику рук.

Воспитательные:

Пробуждать у детей чувство любви к родному краю, его прошлому;

Воспитывать в душе ребенка любознательность, чувство красоты, помочь понять, что они часть русского народа;

Приобщить детей к народным культурным традициям, общечеловеческим нравственным ценностям, восхваляя положительные качества: гостеприимство, доброту, уважение к труду.

Интегрируемые образовательные области:

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественно-эстетическое развитие

Коммуникативно-личностное развитие.

Словарная работа: рушник, кувшин, ухват, чугунок, лапти, прялка, скамья, лучина

Демонстрационный материал: слайды, аудиозапись русской народной песни «Пряха»; стилизованные предметы русского быта (ложки, кувшин, глиняный горшок, плетеные корзины, скатерти, рушники, салфетки, лапти, печка и др.); клубки ниток на каждого ребенка.

Ход НОД:

I. Организационный момент.

Педагог приветствует детей по старинному русскому обычаю, с поклоном:

Доброго вам здоровица, дорогие дети!

Как вы думаете, почему я поздоровалась с вами по старинному русскому обычаю? (ответы детей)

Славяне приветствовали уважаемого в общине человека низким поклоном до земли, иногда даже касаясь или целуя ее. Такой поклон назывался «большим обычаем». Знакомых и друзей встречали «малым обычаем» - поясным поклоном, а незнакомцев почти без обычая: прикладывая руку к сердцу и затем опуская ее вниз.

Сегодня мы отправимся в путешествие в прошлое, я расскажу вам о том, как жили люди на Руси в давние времена.

Ира «Давно-сейчас»

Я буду называть вам слова, а вы будете показывать руками назад, если это было давно. И перед собой, если этим предметом пользуются сейчас.

Квартира – изба, босоножки-лапти, чайник-самовар, фонарь-свеча, электроплита – печка, кастрюля – чугунок, шкаф – сундук, колодец – водопровод.

II. Основная часть

Демонстрация слайдов.

Слайд 1. "Русь деревянная - края дорогие,

Здесь издавна русские люди живут.

Они прославляют жилища родные,

Раздольные русские песни поют".

Ребята, как вы думаете, почему Русь называли деревянной (избы, посуда, мебель, многие предметы быта были деревянными).

Слайд 2. Русская изба представляет собой деревянный дом, частично уходящий в землю. Несмотря на то, что изба чаше всего состояла из одной комнаты, она условно делилась на несколько зон.

Слайд 3. Окна вначале закрывались слюдой или бычьими пузырями. Стёкла в Новгороде и Москве появились в 14 веке. Но они были очень дорогими, и ставили их только в богатых домах. И слюда, и пузыри, и даже стёкла того времени только пропускали свет, а что происходило на улице, через них видно не было.

Слайд 4. Был в избе печной угол, который считался грязным местом и отделялся от остального пространства избы занавесом.

Слайд 5. Красный угол был самым главным и почетным местом в доме. На Руси изба всегда выстраивалась определенным образом с учетом сторон горизонта, красный угол находился с восточной стороны, в самом дальнем и хорошо освещенном месте. В нем находился домашний иконостас. Считалось важным, что при входе в избу, человек в первую очередь должен обратить внимание на икону.

Слайд 6. Иконы устанавливались на специальной полочке и обязательно должны были стоять в определенном порядке. Красный угол всегда держали в чистоте, а иногда и украшали вышитыми полотенцами.

Слайд 7. Хотя и не отличалось убранство избы разнообразием мебели: стол, лавки, скамьи (лавки) стольцы (табуретки, сундуки, - всё делалось тщательно, с любовью и было не только полезным, но и красивым, радующим глаз.

Слайд 8. Правый от печки угол назывался бабий кут или середа. Здесь командовала хозяйка, всё было приспособлено для приготовления пищи, здесь же стояла прялка.

Слайд 9. У хороших хозяев в избе всё сверкало чистотой. На стенках - расшитые белые полотенца; пол, стол, скамьи выскоблены; на кроватях кружевные оборки - подзоры; оклады икон начищены до блеска.

Слайд 10. Лучина (драночка, щепань) - тонкая длинная щепка сухого дерева, предназначенная для растопки печи или освещение избы.

История – очень давнее слово. В переводе с греческого языка оно означает «исследование», рассказ о событиях прошлого».

Я знаю, что вы любите и интересуетесь историей. За многие века история накопила огромное количество сокровищ и бережно хранит их для будущих поколений. Как вы думаете, что представляют собой эти сокровища? (Ответы детей)

Это предметы истории, культуры прошлого и настоящего.

А что такое прошлое? (Ответы детей)

Всё, что мы видим и слышим, мгновенно становится прошлым, но не исчезнет, а остается с нами.

Да, дети, правильно. Самое важное из того, что произошло, мы не только помним, но и используем. Двигаясь вперёд, люди опираются на знания, умения, опыт тех, кто жил до них.

Дети, как вы думаете, где хранятся предметы истории? (Ответы детей)

Я думаю, что прошлое истории хранится в музее.

Правильно. И сегодня приглашаю вас на экскурсию в музей. Наш музей не простой, а волшебный, поэтому все предметы здесь можно потрогать, подержать в руках.

Пальчиковая гимнастика.

На поляне дом стоит,

Ну а к дому путь закрыт,

Мы ворота открываем,

В этот домик приглашаем,

Стол стоит на толстой ножке.

Рядом стульчик у окошка,

Два бочонка под столом,

Вот такой я видел дом.

В нашем музее собраны предметы русского быта.

Какие из предметов вам знакомы? Назовите их и расскажите, для чего они нужны и как использовались, из чего сделаны.

Скатерть.

Отгадайте загадку, о каком предмете идёт речь?

На топтале был,

На кружах был,

На пожаре был,

Домой пришёл –

Семью накормил.

Ответы детей. (Глиняный горшок.)

Да, правильно, этот горшок сделал гончар. Он слепил его из

глины, а потом обжёг в печи.

Воспитатель комментирует каждый предмет, рассказывает его историю.

Лапти. Плели лапти из коры и подкорья многих лиственных деревьев: липы, березы, вяза, дуба, ракиты и т. д. В зависимости от материала и плетеная обувь называлась по-разному: берестяники, вязовики, дубовики, ракитники. Самыми прочными и мягкими в этом ряду считались лыковые лапти, изготовленные из липового лыка.

Глиняные игрушки

Рушник. Исстари на Руси ручное ткачество считалось традиционным женским занятием. Не было в деревне женщины, которая не умела бы ткать. Из домоткани шили одежду для всей семьи. Девушки готовили себе приданое для свадьбы, подарки жениху и будущей родне.

Печка. Емеля, Баба-яга, Илья Муромец… Что объединяет этих сказочных персонажей? Печка! Емеля использовал её как оригинальное средство передвижения, Баба-яга мыла-парила в ней незваных гостей, а немощный Илья Муромец на печной лежанке лежал плашмя долгие годы, пока бродячие старцы не исцелили былинного богатыря и не призвали его на подвиги ратные. Русская печь сотни лет служила нашим предкам верой и правдой…

Корзина

Самовар. Символом уюта, домашнего тепла, семейного очага является самовар. Его покупали на всю жизнь, порой он переходил от родителей к детям, его берегли, за ним ухаживали.

Деревянные ложки

Артикуляционное упражнение

Педагог обращает внимание детей на деревянные ложки.

Вот у меня веселые ложки, почему я их так называю? (ответы детей)

Возьмем ложки в руки, и не станет в доме скуки,

Чтобы ложки весело играли, мы им поможем:

"Ра-ра-ра - веселимся мы с утра,

Ри-ри-ри - взяли ложки ложкари,

Ру-ру-ру - начинаем мы игру.

Ложкари: "Ложки расписные своё дело знают,

Они в руках умелых весело играют".

Расскажите, что вы чувствуете, когда берете в руки вещи, которые представлены в нашем музее? (ответы детей)

В старину говорили: «Не на то руки достались,

Чтобы зря болтались».

Все эти вещи сделаны руками мастеров и мастериц, в каждую вещь вложена частичка души, труд и тепло человеческих рук, поэтому все эти вещи как будто живые, каждая вещь рассказывает свою историю.

Молодцы, много всего знаете. Раньше не было электричества, не было ни радио, ни телевизора, зимние вечера долгие, вот собирались женщины в избе, зажигали свечи, а как вы думаете, что же они делали?

Красные девицы вязали, вышивали, пряли на прялках, плели кружева, а добрые молодцы лапти плели, ложки вырезали, готовили инвентарь к полевым работам. Никто не ленился. У всех было много дел.

Слышится мяуканье.

Кто же это да где же он (дети ищут котенка)

Ах, котя - коток, что ж, он натворил?

Котя -коток, пушистый хвосток,

Под лавкой сидел, лапкой крутил, клубочки распустил.

Помогите мне нитки в клубочки смотать.

Ребята, мастерицы за работой всегда пели, недаром говорится:

"С песней и работа спорится" (куплет из р. н. песни "Молодая пряха")

Упражнение "Сматывание клубков"

А сейчас я приглашаю вас в гости в одну простую русскую семью, в прошлое, перенесемся на сто лет назад.

Инсценировка в исполнении детей

Деревенская изба: в ней печка, вёдра, коромысло, горшки, ухват, веник, стол, лавки. На столе - самовар, деревянные ложки, чугунок, лучина, хлеб.

Хозяйка: (обращается к своему мужу и сыну) “Иван Демьянович и ты Фролушка, идите щи отведайте”. Отец с сыном подходят к столу, садятся, крестятся, берут ложки и едят из общего чугуна.

Хозяин: “Ай, хороши нынче щи у тебя, Настасья Тимофеевна, получились”.

Хозяйка: “Да. Удались, крапивушка больно хороша попалась. Ты мне печку-то посмотри, дымит что-то, да и прялка сломалась. Наладить бы. Лапти прохудились у Фролушки, подлатал-бы. Поглядел бы”.

Хозяин: Печку поглядел, наладил. Лапти вечером залатаю, а уж прялку – завтра. (бьёт сына ложкой по лбу) Не балуй за столом, ешь!” Мать утешает ребёнка, даёт свистульку, гладит по голове говорит: “ Тятьку слушать надо, не шалить за столом”.

Кланяются, уходят.

Умели русские люди работать, любили и повеселиться и поиграть.

Подвижная русская старинная игра «Лень».

Один играющий сидит в центре круга, все дети стоят по кругу.

Дети: Что ты, лень, лежишь?

Лень: Пить. Есть хочу!

Дети: Что же тебе надобно?

Лень: Явства баярские, питье государское!

Дети идут по кругу, поют:

Кто спину не гнет,

Тому ложка не в рот,

А где гнулася спина –

Там рожь густа.

С зерна-то пирог,

С колоска – весь мешок!

Поскачи, попляши, лень, тогда дадим пить-есть!

Дети хлопают. Лень пляшет.

А теперь не зевай, нас скорее догоняй!

Угощение детей чаем и баранками.

Я и мой Фока толстячок желаем, чтобы у вас было и житьё и бытиё, и здоровьице, а кто такой Фока толстячок, догадайтесь сами:

"Стоит толстячок, подбоченивши бочок,

Шипит и кипит, всем чай пить велит".

Только пить мы будем не чай, а русский напиток сбитень, а из чего сбитень приготовлен, вы мне сейчас скажите сами. (дети по запаху определяют мед, по внешнему виду: листья малины, смородины, липовый цвет.)

III. Обобщение и выводы.

Сядем за стол рядком, да поговорим ладком, расскажите мне, где же вы бывали, что же видали? (Ответы детей)

Что же больше всего вам понравилось в жизни русских людей в давние времена? (ответы детей).

Прялка. Это популярное в прежние века орудие трудя и предмет крестьянского быта. С помощью этого устройства пряли нитки. Вспоминаем Пушкина: «Три девицы под окном пряли поздно вечерком».Медная мера. Предмет, похожий на большую кружку, на самом деле являлся мерной емкостью, в которую входило ровно четверть ведра.Деревянный ковш. Его выдалбливали из цельного куска дерева. С древности и до XIX века такими ковшами разливали брагу, квас, мед.Чесалка. Экзотический для современного человека инструмент с «ежиком» длинных острых деревянных иголок применялся для чесания шерсти и льна.Рубель. Далекий предок утюга, с помощью которого женщины гладили белье. Отжатое вручную белье наматывали на скалку или валик и раскатывали рубелем.Толкач, он же макогон. Практически это был пестик для ступки. Им толокли семена льна, растирали мак, творог, масло. Большими толкачами размельчали корм для свиней.Коромысло . Популярное в хозяйстве прошлых веков приспособление, позволявшее равномерно распределять тяжесть переносимого груза. Чаще всего при помощи коромысла носили воду из колодца. Коромысло укладывали на плечи, а на крючки по его краям вешали ведра с водой, а иногда и другие грузы. Вспомните русскую загадку: «Крашеное коромысло над рекою повисло» (отгадка - радуга)Дубовая бочка для вина. Вино в прежние века хранили, носили и возили в бочонках из дуба, в которых пьянящий напиток сохранялся не хуже, чем в глиняных кувшинах. При этом деревянный бочонок был несравненно прочнее, не разбивался от ударов. Заливное отверстие на боковине затыкала пробка, а на торце находился сливной краник. Как и прочие бочки и кадки, винный бочонок стягивали стальные обручи.Лапа. Сегодня кажется очень необычным это древнее приспособление, при помощи которого сапожники ремонтировали обувь.Капкан. Популярная у охотников ловушка для поимки крупных животных. Наступившему в капкан зверю зажимало лапу. В двадцатом веке капкан прославился в фильме «Берегись автомобиля», где персонаж Дима Семицветов установил его на педаль «Волги», чтобы зажало ногу угонщика.Весы. Представленному в Музее прибору для взвешивания исполнилось 100 лет - он изготовлен в 1910 году. Чугунный механизм, медные тарелки.Деревянный совок. Сего помощью набирали из мешков или других емкостей муку, гречиху и другие крупы.Серп. Орудие для срезания злаков и трав с закругленным, сужающимся стальным лезвием и короткой деревянной рукояткой. Широко использовался при сборе урожая. В старину тонкий лунный полумесяц сравнивали с серпом. В ХХ веке серп, скрещенный с молотом, превратился в один из основных символов коммунизма, олицетворяя крестьянский труд, единый с молотом, обозначающим труд рабочих.Конный плуг. Типичная картина пахоты в прошлые века: по полю неторопливо идет лошадь, запряженная плугом, а за ней, опираясь руками на рукоятки плуга, шагает земледелец. Крестьянский конный плуг имел одно лезвие, которое вспахивало борозду, подготавливая почву. Также, плуг уничтожал корневища растений-сорняков.Жернов. Чтобы перемолоть в муку пшеничные, ржаные или другие зерна, применялись два каменных круга. Они вращались, между ними сыпалось зерно и они растирали зерно в муку. Материал, из которого делали жернова, не был случайным. Обычно круги изготавливали либо из мелкозернистого содержащего кремень пористого песчаника, либо из окремненного, содержащего окаменелости известняка.Ухват или рогач. Домашний печной инструмент. Приспособление, с помощью которого ставили в печь и вынимали из печи чугунки, в которых варилась еда. Ухват представлял собой длинную деревянную палку с полукруглой металлической рогатиной на конце, за что иногда его звали рогачом. Под каждый размер чугунка использовался свой ухват - побольше или поменьше. Кочерга. Незаменимый помощник для топки печей. Обычно это длинная палка или металлический стержень с загнутым под прямым углом концом. Такой инструмент позволяет перекладывать, перемешивать дрова в печи или камине, выгребать Садник. Широкая плоская лопата, обычно целиком деревянная, на длинном черенке, с помощью которой вынимают из печи испеченный хлеб.Деревянная лопата. В отличие от металлической, применялась не для земляных работ, а во время просушки убранного зерна.Крюк. Сельскохозяйственное приспособление для выдергивания сена из стога.

Филатова Мария

Скачать:

Предварительный просмотр:

Экскурсия по старинным предметам быта.

Бахур Соня, Филатова Маша.

Здравствуйте. Сегодня мы проведем для вас экскурсию по школьному музею и расскажем, как жили наши предки и как был устроен их быт.

Крестьянская изба отличалась простотой, основное пространство в ней занимала русская печь. В углу стоял стол, над ним располагалась божница с иконами, вдоль стен размещали неподвижные лавки. Над лавками находились врезанные в стены полки. Около печки над потолком устраивались полати.

Сравнительно небольшое пространство избы было устроено так, что в нем проживала большая семья в 7-8 человек. Каждый член семьи знал свое место в доме и за столом.

Хозяин дома во время обеда сидел под иконницей, старший сын по правую руку от отца, второй сын - по левую, третий - рядом со старшим братом. Детей сажали на лавку, идущую от переднего угла. Женщины ели на приставных скамейках или табуретках.

В обычные дни изба выглядела довольно скромно. В ней не было ничего лишнего, стол без скатерти, стены без украшений. В праздничный день изба преображалась, стол выдвигался на середину, накрывался белой скатертью, на полки выставлялась праздничная утварь.

Утварь-это вся совокупность предметов, необходимая человеку в его обиходе. Утварь-это посуда, для хранения и приготовления пищи, подачи на стол. Это короба, сундуки для хранения одежды, предметы личной гигиены, предметы для разжигания огня и др. предметы.

Название предмета быта менялось в зависимости от его использования хозяйкой: горшок, в котором варили кашу, назывался « кашник», сосуд, сделанный из глины, назывался горшок, из чугуна - чугунок, из меди - медник. Сосуд для квашения овощей бондарной работы назывался кадкой. Сосуд, выдолбленный из дерева, назывался - долбленкой. Большую емкость, сделанную из глины, называли корчагой.

Здесь представлена глиняная посуда- ГОРШОК, ЛАТКА, КУВШИН, МАСЛОТОПКА. Их делали из специальной горшечной глины, добавляя кварцевый песок. Делали их гончары - ремесленники. Когда горшок был готов, его сушили на солнце, затем обжигали в печах, а для красоты и прочности покрывали глазурью.

Горшки ставили в печь при помощи ухвата.

УХВАТ - бабья рогатина, он состоит из железной дужки и деревянного черенка.

Квас, пиво, воду, хранили в больших глиняных емкостях - КОРЧАГАХ.

Мешали квас в корчагах при помощи ДЕРЕВЯННОЙ МЕШАЛКИ. Ей же замешивали тесто для хлеба.

ДЕРЕВЯННАЯ ЛРОЖКА - ВОЗИЛКА- служила для зачерпывания жидкой и рассыпчатой пищи, иногда она использовалась хозяином, как средство наказания за непослушание.

Для освещения помещения раньше использовался СВЕТЕЦ, к которому прикрепляли деревянную лучину. Позже, для освещения стали использовать КЕРОСИНОВЫЕ ЛАМПЫ. А первые электрические лампочки появились в 50-х годах 20-го века.

ЛАГУН - деревянная утварь бондарной работы, служил для переноса воды, кваса, когда шли на работу в лес, на покос.

ЗЕРКАЛО В ДЕРЕВЯННОЙ ОПРАВЕ украшали резьбой, оно закреплялось в простенке между окнами. Такие зеркала всегда украшали нарядными полотенцами, вышивками, кружевами.

В хозяйстве часто использовали корзины разных размеров и формы, чаще их плели из ивовых веток. Корзины были с открытым и закрытым верхом. С ними ходили по грибы и по ягоды.

Корзина, сплетенная из корней сосны, называется КОРЕНЕВКОЙ., КОРНЕВАТКОЙ. В них хранили домашние вещи и одежду.

Из бересты делали ТУЕСА, для красоты их украшали узорами. С туесками ходили по ягоды и иногда хранили сыпучие продукты: соль, крупу. Сейчас туесок - это традиционный русский сувенир.

Для переноса ведер, бадеек и корзин служило КОРОМЫСЛО. Их делали из липы, осины, ивы, потому что их древесина отличалась гибкостью и упругостью. Коромысло в виде дуги хорошо размещалось на плечах.

Почти в каждом доме стоял ТКАЦКИЙ СТАНОК, на нем ткали половики и льняное полотно. Половиками украшали пол, а из льняного полотна шили одежду себе и детям.

РУССКАЯ ПЕЧЬ была необходима для обогрева жилья и для приготовления пищи. Огонь разводился внутри печи, дым выходил через дымоход. Печка имела форму куба, ее длина была 2метра, ширина 180 см., высота-170 см. Верх у печки ровный, здесь можно было полежать и погреется.

Внутри печи находится топка со сводчатым потолком и плоским дном. Устье печи имеет полукруглую форму, печь закрывается заслонкой. Перед устьем - площадка, ее называли шесток. На шесток ставили горшки, чугунки и с помощью ухвата их заносили в печь.

Такие печи били из глины, добавляя камни, они помогали держать тепло. Хорошо сбитая печь была прочной и могла служить нескольким поколениям.

Отверстия в печи называли ПЕЧУРКАМИ. В них сушили носки и варежки.

На ногах крестьяне носили ЛАПТИ. Они были очень удобными, теплыми, легкими. Их плели из полосок коры липы, вяза, ракиты, вереска. Плели лапти с помощью нехитрого инструмента - КОТОЧИКА.

Для плетения лаптей использовалась деревянная колодка - ДЕРЕВСО.

Чтобы лапти не спали с ног, их привязывали к ним с помощью веревочек. Для тепла в лапти клали сено, иногда к подошве пришивали кожу, и тогда ноги в таких лаптях не промерзали и не промокали.

Сшитая своими руками обувь из кожи называлась КОТЫ. Такие коты носила женщина, а такие - мужчины. Коты были очень удобными. Вовнутрь их клали клеверное сено, чтобы не болели ноги.

А вот такие ботиночки носили женщины, когда шли на молебны в церковь. Эти ботики носила Маркова Елизавета, в них она молилась в нашей Никольской церкви. Чтобы эта обувь долго служила, сверху одевали резиновые галоши.

В каждом хозяйстве держали овец. Их стригли два раза в год специальными ножницами. Из шерсти вязали теплые вещи. Но прежде необходимо было приготовить нитки.

Шерсть очищали от посторонних предметов, затем теребили на теребачках и складывали в ровную стопу - КУДЕЛЮ.

Куделя привязывалась к прялке, и пряха левой рукой вытягивала прядево, а правой вращала ВЕРЕТЕНО. На веретено наматывались нитки, затем две нитки соединялись в одну и спицами вязали носки и варежки.

ПРЯЛКУ крестьяне украшали орнаментом, узором, и по их мнению это оберегало их от сглаза и охраняло от лихих людей.

ЛЮЛЬКА-КОЛЫБЕЛЬ - приспособление для сна и укачивания ребенка. Она имеет вид прямоугольного деревянного ящика с дном, ее подвешивали к потолку на веревках - дужках. На дно люльки клали сено, солому, тряпки, под голову клали подушку, набитую сеном или соломой. Для защиты ребенка от мух и комаров и света на колыбель вешали полог. В колыбели ребенка держали 1-2 года.

По праздникам мужчины надевали нарядные рубахи - косоворотки, а женщины одевали юбки-самотканки. Принято было носить одежду из натуральных волокон - шерсти и льна.

ЛЕН для этого специально выращивали на полях. Его еще называли северным шелком.

Осенью, когда лен поспевал, его рвали руками, чтобы не повредить хрупкие стебельки, складывали в поле, чтобы он недели две отлежал. Его ставили в снопы, выколачивали семя, затем стебельки мяли мялками, затем трепали, чесали на гребне и получали мягкую льняную кудель.

Пряли льняную кудель тоже на прялке. Из ниток на ткацком станке ткали полотно. Из полотна кроили и шили одежду.

В свободное время женщины плели кружева, они пришивали их к простыням, наволочкам, стены дома украшали вышивками гладью и крестиком.

РУБЕЛЬ - деревянный вытянутый брусок с короткой округлой рукоятью. На внутренней поверхности этого инструмента делались поперечные рубцы. Он использовался для разглаживания после стирки сухой льняной ткани. Лицевая поверхность рубеля делалась гладкой.

А вот здесь представлены изделия из металла.

БАГОР - использовали при сплаве леса по реке, им удобно поворачивать плавающие в воде бревна и собирать их в плоты. Он состоит из железного крючка и шипа.

Для крестьянина лето считалось самой тяжелой порой, и главным событием лета был сенокос. Траву на покосе косили литовками. Такой литовкой косят траву, и посей день. Молодежь любила сенокос, как праздник, работали споро, пели песни, шутили.

В конце лета созревали хлеба. Убирали хлеб СЕРПАМИ. Сначала жали рожь, потом ячмень, затем пшеницу.

Крестьяне сами ходили в лес на заготовку дров, чтобы дерево упало в нужную сторону, его толкали ЖЕЛЕЗНОЙ РОГАТИНОЙ, она крепилась на деревянную палку.

УТЮГ - использовали для разглаживания одежды. Сначала в утюг клали горячие угли, его постоянно раскачивали, а дым выходил наружу через металлическую трубу. Использовали в хозяйстве и чугунные тяжелые утюги.

СТУПКА - приспособление для измельчения разных продуктов: соли, перца, хрена. В этой ступке еще не хватает пестика. В русских деревнях использовались деревянные ступки.

ПОДКОВЫ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ изготавливали в кузнице. Подковами подковывали лошадей, для того, чтобы они не ранили копыта

Чтобы лошадку впрячь в телегу или сани была необходима ДУГА.

Были и нарядные дуги, которые впрягались по праздникам, их дополнительно украшали лентами и колокольчиками.

РУКОМОЙНИК - металлическая емкость круглой формы, с широким отверстием для наливания воды, и носиком. Его подвешивали на цепочке или на веревке, рядом висело полотенце. ПЕЧНАЯ ДВЕРКА, предмет чугунного художественного литья, сделанная на Добрянском металлургическом заводе.

Труд мастеровых на Добрянском заводе был ручным, физически очень тяжелым и вредным для здоровья. А особенно тяжело было работать в горячих цехах. На завод мастеровые ходили в одежде из домотканого холста, на ноги одевали лапти. Придя на работу, поверх рубахи мастеровые надевали длинный фартук из холста. Такая грубая одежда защищала их от чрезмерного жара и раскаленных брызг металла.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ.

Мы представляем вам список примеров из старейших предметов быта и обратите внимание, что это лишь самые старые сохранившиеся образцы - многие из подобных предметов существовали гораздо раньше.

Эти египетские шерстяные носки, предназначенные для ношения с сандалиями, изготовили между 300 и 499 г. н.э., а обнаружили в 19 веке. (Фото: wikipedia.org)

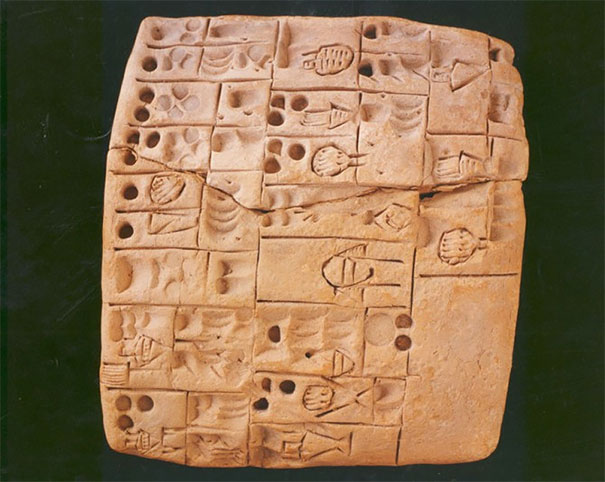

«Рецепт шумерского пива с 3000 года до нашей эры. Пиво получается очень крепкое и содержит куски плавающего в нём хлеба». (Фото: imgur.com)

«Рецепт шумерского пива с 3000 года до нашей эры. Пиво получается очень крепкое и содержит куски плавающего в нём хлеба». (Фото: imgur.com)

Самые старые очки в мире обнаружили на Баффиновой Земле в Канаде. Они предназначались для защиты от бликов солнечных лучей, отражающихся от снега. (Фото: canadacool.com)

Самые старые очки в мире обнаружили на Баффиновой Земле в Канаде. Они предназначались для защиты от бликов солнечных лучей, отражающихся от снега. (Фото: canadacool.com)

Наиболее вероятный возраст статуи, изображающей человеческую фигуру - 40000 лет. Это Венера из пещеры Холе-Фельс, Германия, вырезанная из мамонтовой кости. (Фото: wikipedia.org)

Наиболее вероятный возраст статуи, изображающей человеческую фигуру - 40000 лет. Это Венера из пещеры Холе-Фельс, Германия, вырезанная из мамонтовой кости. (Фото: wikipedia.org)

Этот 5500-летний правый мокасин из воловьей кожи нашли в пещере в Армении, он сохранился в травах и сухом овечьем навозе. (Фото: news.nationalgeographic.com)

Этот 5500-летний правый мокасин из воловьей кожи нашли в пещере в Армении, он сохранился в травах и сухом овечьем навозе. (Фото: news.nationalgeographic.com)

Это 40000-летняя костяная флейта из юга Германии. (Фото: nytimes.com)

Это 40000-летняя костяная флейта из юга Германии. (Фото: nytimes.com)

Старейшие штаны в мире нашли в Западном Китае, их возраст 3300 лет. (Фото: М. Вагнер / Немецкий археологический институт)

Старейшие штаны в мире нашли в Западном Китае, их возраст 3300 лет. (Фото: М. Вагнер / Немецкий археологический институт)

В древнем городе Эфес, Турция, были смывающиеся общественные туалеты. Проточная вода под сиденьями уносилась в близлежащую реку. (Фото: chroniclesoflindsay.blogspot.com)

В древнем городе Эфес, Турция, были смывающиеся общественные туалеты. Проточная вода под сиденьями уносилась в близлежащую реку. (Фото: chroniclesoflindsay.blogspot.com)

Этот бюстгальтер носили в период между 1390 г. и 1485 г. в Австрии. Существуют более ранние исторические описания этого предмета, но другие экземпляры не сохранились. (Фото: theatlantic.com)

Этот протез 3000 лет тому назад помогал кому-то в Египте снова ходить. (Фото: bbc.com)

Этот протез 3000 лет тому назад помогал кому-то в Египте снова ходить. (Фото: bbc.com)

Собачьи зубья это всё, что осталось из распавшегося 4500-летнего кошелька, который нашли в Германии. Они, вероятно, были частью наружной створки. (Фото: Klaus Bentele, LDA Halle)

Собачьи зубья это всё, что осталось из распавшегося 4500-летнего кошелька, который нашли в Германии. Они, вероятно, были частью наружной створки. (Фото: Klaus Bentele, LDA Halle)

Этот многоразовый презерватив из овчины использовали в 1640 году в Швеции. Он поставлялся с инструкцией на латыни, в которой изделие рекомендовали очищать тёплым молоком во избежание венерических заболеваний. (Фото: genreauthor.blogspot.com)

Этот многоразовый презерватив из овчины использовали в 1640 году в Швеции. Он поставлялся с инструкцией на латыни, в которой изделие рекомендовали очищать тёплым молоком во избежание венерических заболеваний. (Фото: genreauthor.blogspot.com)

Эту жевательную резинку из Финляндии жевали как минимум 5000 лет назад. Она состоит из бересты и, скорее всего, использовалась для излечивания ротовой полости от инфекций или использовалась в качестве клея. (Фото: metro.co.uk)

Эту жевательную резинку из Финляндии жевали как минимум 5000 лет назад. Она состоит из бересты и, скорее всего, использовалась для излечивания ротовой полости от инфекций или использовалась в качестве клея. (Фото: metro.co.uk)

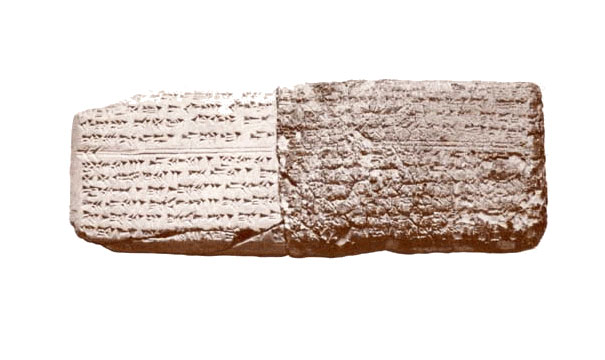

Старейшая записанная мелодия нашлась в древнем городе-государстве Угарит, на территории современной южной Сирии. Музыку написали для лиры. (Фото: ancientlyre.com)

Самая старая из известных монет нашлась в пределах античного эллинского города Эфесос (Эфес) в Турции. Одну её сторону украшает изображение головы льва. (Фото.

Самая старая из известных монет нашлась в пределах античного эллинского города Эфесос (Эфес) в Турции. Одну её сторону украшает изображение головы льва. (Фото.