Клиническая анатомия носа. Нос: Hoc является началом дыхательных путей. Одновременно он служит

Носовая полость (рис. 1, 2) — начальный отдел дыхательных путей, лежит в лицевом черепе, кверху от ротовой полости и отделяется от нее твердым нёбом. Верхняя часть морды, ограничивающая носовую полостьдорсально называется носом.

Остов носовой полости образован костями черепа и хрящами. Снаружи он покрыт мышцами и кожей, внутри выстлан слизистой оболочкой. Носовая полость сообщается: с внешней средой - входными отверстиями, или ноздрями, с полостью глотки- выходными отверстиями, или хоанами. Срединной хрящевой носовой перегородкой носовая полость делится на две половины - правую и левую. В каждую половину вдаются по две носовые раковины - верхняя и нижняя - и лабиринт решетчатой кости.

От переднего участка верхнего и нижнего края хрящевой носовой перегородки отходят вправо и влево боковые хрящи, образующие боковые стенки носовой полости. С начальным концом носовой перегородки соединяются крыловидные хрящи, которые служат остовом ноздрей. Каждый крыловидный хрящ состоит из хрящевой пластинки и изогнутой дужки. Форма ноздрей у животных разных видов различна: от полулунной до окружно-овальной. Ноздри ограничены внутренним и наружным крыльями носа, образованными складками кожи, имеющими в основе хрящи. Крылья носа управляются мускулами, расширяющими ноздри. В нижнем углу каждой ноздри находится отверстие слезно-носового канала.

Рис. 1. Хрящи носа крупного рогатого скота: 1 - конец носовых костей; 2 - резцовая кость; 3 - верхняя челюсть; 4 - боковые хрящи носа; 5 - пластинка крыловидного хряща; 6 - его отросток (дужка); 7 - конец носовой перегородки; В - носогубное зеркальце с железами.

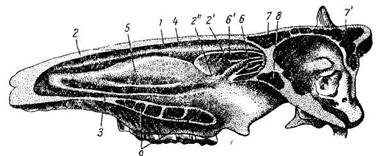

Рис. 2. Носовая полость крупного рогатого скота; 1 - верхний носовой ход; 2, 2-1, 2-2-средний носовой ход; 3 - нижний носовой ход; 4 - верхняя носовая раковина; 6 - нижняя носовая раковина, 6-1- лабиринт; 7, 7-1-лобная пазуха; 8 - пазуха клиновидной кости; 9 - небная пазуха.

У лошадей большая часть боковой стенки носовой полости лишена хрящевой основы и образует мягкий нос, состоящий из соединительнотканной пластинки, кожи и слизистой оболочки. В верхнем отделе мягкого носа располагается впячивание кожи конусовидной формы, слепая вершина которого обращена кзади. Это впячивание называется носовым дивертикулом или носовым барабаном. Длина его 5-7 см. Вход в дивертикул расположен в верхней части ноздри.

Кожный покров между ноздрями снабжен железами и образует: у крупных жвачных - носогубное зеркальце, у мелких жвачных и собак - носовое зеркальце, у всеядных - хоботок. Зеркальце и хоботок всегда влажные и вследствие испарения с них влаги охлажденные.

Слизистая оболочка стенок носовой полости, раковин и лабиринта решетчатой кости образует складки, благодаря чему создается огромнаяповерхностьсоприкосновения с вдыхаемым воздухом.

Носовую полость делят на три области: преддверную, обонятельную и дыхательную. Преддверная область расположена у входа в носовую полость и выстлана плоским многослойным Эпителием. Обонятельной областью называется задневерхний отдел носовой полости. Слизистая оболочка ее желтоватого цвета, в ней заложены обонятельные клетки, служащие органом обоняния. Дыхательная область занимает большую часть носовой полости - от преддверия до хоан. Она выстлана призматическим мерцательным эпителием с бокаловидными клетками и содержит железы, выделяющие слизь. Мерцательные волоски направлены к хоанам. Секрет слизистых желез овлажняетслизистую оболочку носа, а, следовательно, и вдыхаемый воздух.

В подслизистом слое носовой полости много крупных артериальных и венозных сосудов, образующих венозные сплетения. Поэтому вдыхаемый воздух здесь не только овлажняется, но и согревается.

Носовые раковины (верхняя и нижняя) делят носовую полость на четыре носовых хода: 1) верхний, или обонятельный, ход узкий, лежит между носовыми костями и верхней раковиной; 2) средний ход лежит между раковинами и является как обонятельным, так и дыхательным; он сообщается с синусами, или пазухами, костей черепа; 3) нижний ход широкий, лежит между нижней раковиной и дном носовой полости (или твердым нёбом); он ведет через хоаны в полость глотки, поэтому называется дыхательным; 4) все эти ходы соединяются вобщем носовом ходе, расположенном между носовыми раковинами и срединной хрящевой носовой перегородкой.

Околоносовые пазухи, или синусы, которые через средний носовой ход сообщаются с носовой полостью, наполнены воздухом. Слизистая оболочка их покрыта призматическим мерцательным эпителием.

У лошадей различают следующие пазухи (или синусы): лобная, верхнечелюстная, нёбная, клиновидной кости, полости раковин и завитков обонятельного лабиринта решетчатой кости.

У крупного рогатого скота лобная пазуха обширная и простирается в роговидный отросток, теменную кость и в чешую затылочной кости. Верхнечелюстная пазуха большая и сообщается с нёбной пазухой и с пазухой слезной кости.

У свиней верхнечелюстная пазуха расположена в верхнечелюстной и слезных костях, а у старых животных простирается в нёбную и в скуловую кости. Клиновидная пазуха обширная, заходит в чешую височной кости.

У собак верхнечелюстной пазухи нет, ее заменяет расширение носовой полости между решетчатой и верхнечелюстными костями.

Нос является начальным отделом верхних дыхательных путей, периферическим отделом обонятельной сенсорной системы, в речевой функции – составной частью надставной трубы голосового аппарата. Нос состоит из наружного носа и полости носа с ее придаточными пазухами. Наружный нос прикрывает полость носа, образован костно-хрящевым скелетом, мышцами, покрыт кожей. Мышцы обеспечивают расширение и сужение ноздрей. Благодаря хрящам ноздри открыты и отделены друг от друга. Полость носа разделена носовой костно-хрящевой перегородкой на две половины. Верхнезадняя часть перегородки образована перпендикулярной пластинкой решетчатой кости, нижнезадняя часть – сошником, укрепленным на верхнечелюстной и небных костях. Передненижняя часть перегородки образована эластическим хрящом. В полость носа атмосферный воздух поступает через ноздри, из полости носа в носоглотку – через отверстия – хоаны. Каждая половина полости носа имеет 4 стенки: верхнюю, нижнюю, внутреннюю и наружную. Верхняя стенка или крыша образована в основном продырявленной пластинкой решетчатой кости, она составляет часть основания черепа, пронизана многочисленными отверстиями, через которые в полость черепа проходят волокна обонятельных нервов. Через эти отверстия в полость черепа легко может проникнуть инфекция, особую опасность представляет гнойный процесс в полости носа. Нижняя стенка или дно полости носа является одновременно и верхней стенкой полости рта, образована твердым небом. Внутренняя стенка полости носа образована носовой перегородкой и является общей для обеих половин. Наружная (латеральная) стенка устроена наиболее сложно, образована несколькими костями черепа. На ней имеются 3 выступа в виде изогнутых пластинок – носовые раковины. Верхняя (меньшая) и средняя (длиннее) раковины образованы выростами решетчатой кости, нижняя раковина является самостоятельной костью. Между раковинами находятся 3 носовых хода:

- нижний – между дном и нижней раковиной;

- средний – между нижней и средней раковинами;

- верхний – между средней и верхней раковинами.

Щелевидное пространство между носовой перегородкой и носовыми ходами называют общим носовым ходом. Носовые раковины увеличивают общую поверхность полости носа. В нижний носовой ход открывается носослезный канал, по которому из полости глаза оттекает избыток слезной жидкости. Изнутри полость носа выстлана слизистой оболочкой, которая покрыта мерцательным эпителием, только в начальной части носа, в преддверии, выстлана плоским эпителием, содержит волосы, сальные и потовые железы. Под слоем мерцательного эпителия располагаются железы, выделяющие слизь. Взвешенные частички пыли оседают на волосках преддверия, слизи, и движениями ресничек эпителия слизь вместе с этими частичками удаляется со стенок полости носа, обеспечивая очищение и увлажнение вдыхаемого воздуха. Благодаря лизоциму, содержащемуся в слизи и обладающему бактерицидными свойствами, вдыхаемый воздух обезвреживается. Слизистая оболочка полости носа богато снабжена кровеносными сосудами, поэтому вдыхаемый воздух, пройдя через узкие пространства полости носа, согревается. Температура и влажность атмосферного воздуха, которым мы дышим, может колебаться в очень больших пределах в зависимости от сезона года. Однако, в любом случае, температура воздуха, поступающего из полости носа в носоглотку, составляет 28–300 С Нормальное дыхание возможно только при свободной проходимости носовых ходов. Любое препятствие для прохождения воздуха в полости носа (гипертрофия носовых раковин, полипы, набухание слизистой оболочки при воспалении и т.д.) нарушает носовое дыхание, и оно осуществляется через рот. В этом случае нарушается защитная функция слизистой оболочки полости носа, что приводит к частому воспалению дыхательных путей.

В слизистой оболочке верхнего носового хода располагаются обонятельные рецепторы, эту часть полости носа называют обонятельной областью, средний и нижний носовые ходы – дыхательными путями. В слизистой оболочке носовых раковин, особенно в нижней, имеется так называемая пещеристая ткань, образованная расширенными венозными сплетениями. При различных воздействиях (химических, температурных, эмоциональных, а также под действием лекарственных средств) происходит набухание этой ткани вследствие рефлекторного расширения сосудов и наполнения их кровью, что вызывает закладывание носа. В слизистой оболочке средней части носовой перегородки, приблизительно на 1 см кзади от входа в нос, имеется участок с поверхностно распо- 95 ложенной сетью кровеносных сосудов – кровоточивая зона, являющаяся источником носовых кровотечений. В речевой функции полость носа играет роль резонатора звуков, образующихся в гортани. При правильном произношении звуков носовой резонанс участвует только в произнесении звуков м и н и их мягких вариантов.

Hoc является началом дыхательных путей. Одновременно он служит органом обоняния, а также участвует в образовании так называемой надставной трубы голосового аппарата. Нос состоит из наружного носа и носовой полости с ее придаточными пазухами.Наружный нос состоит из костно-хрящевого скелета и мягких частей. Верхний узкий конец носа, начинающийся от лба, называется корнем носа; книзу и кпереди от него тянется спинка носа, заканчивающаяся кончиком носа. Боковые подвижные части носа называются крыльями носа, их свободные края образуют наружные носовые отверстия, или ноздри. В состав скелета наружного носа входят лобные отростки верхнечелюстных костей, носовые кости и хрящи носа (рис. 42). Мягкие части образуются мышцами и кожей. Назначение мышц заключается главным образом в расширении и сужении ноздрей (рис. 43, 44).

1 - носовая кость; 2 - боковой хрящ носа; 3 - большой крыльныйхрящ; 4 - крыло носа;5 - малые крыльные хрящи; 6 - лобный отросток верхней челюсти

![]()

/ - нижняя раковина; 2 - средняя раковина; 3 - верхняя раковина; 4 - нижний носовой ход; 5 - средний ход; 6 - верхний носовой ход; 7 - гайморова пазуха; 8 - решетчатые клетки; 9 - основная пазуха; 10 - носовая перегородка

Носовая полость состоит из двух половин, отделенных друг от друга носовой перегородкой. Задне-верхняя часть перегородки - костная, а передне-нижняя - хрящевая.

Каждая из двух половин носовой полости имеет четыре стенки: верхнюю, нижнюю, внутреннюю и наружную.

Верхняя стенка, или крыша, полости носа в основном образуется ситовидной пластинкой решетчатой кости. Эта пластинка пронизана многочисленными отверстиями. На верхней ее поверхности, обращенной в полость черепа, лежит луковица обонятельного нерва. От луковицы отходят книзу тонкие веточки - так называемые обонятельные нити (волокна обонятельного нерва), которые проникают в носовую полость через отверстия ситовидной пластинки.

Нижняя стенка, или дно, полости носа является одновременно верхней стенкой полости рта (твердое небо). Дно полости образуется двумя сросшимися по средней линии небными пластинками верхнечелюстных костей и дополняется сзади горизонтальными пластинками небных костей.

Внутренняя, или срединная, стенка полости носа - общая для обеих половин - образуется носовой перегородкой.

Наружная, или боковая, стенка полости носа по своему строению наиболее сложная. На ней имеются три горизонтально расположенных костных выступа, напоминающих по форме половинку двустворчатой раковины. Это носовые раковины - нижняя, средняя и верхняя. Самая большая из них - нижняя - является самостоятельной костью, а средняя и верхняя представляют собой отростки решетчатой кости. Под носовыми раковинами расположены три носовых хода: между нижней раковиной и дном носовой полости - нижний носовой ход, между средней и нижней раковинами - средний, между верхней и средней раковинами - верхний носовой ход. Щелевидное пространство между носовой перегородкой и обращенными к ней поверхностями всех трех носовых раковин называется общим носовым ходом.

Спереди носовая полость прикрыта наружным носом и лишь в нижней своей части открывается наружу через вход в нос - ноздри. Задней стенки носовая полость не имеет и сообщается сзади с полостью глотки посредством больших овальных отверстий - хоан (по одному отверстию в каждой половине носа). Вся носовая полость выстлана слизистой оболочкой. В той части слизистой оболочки, которая покрывает верхнюю часть носовой перегородки, верхнюю и отчасти среднюю носовую раковину, разветвляются веточки обонятельного нерва, заканчивающиеся обонятельными клетками. Эту часть носовой полости называют обонятельной областью. Всю остальную часть полости носа называют дыхательной областью.

Слизистая оболочка дыхательной области выстлана мерцательным эпителием. Под слоем эпителия расположено много желез, выделяющих слизь.

В слизистой оболочке носовых раковин, особенно нижней, заложена так называемая пещеристая ткань, состоящая из расширенных венозных сплетений. Стенки этих сплетений содержат большое количество гладких мышечных волокон. При воздействии различных раздражителей (температурных, химических), а также психических факторов пещеристая ткань способна быстро набухать вследствие рефлекторного расширения венозных сплетений и наполнения их кровью. Такое набухание и обусловливает иногда внезапное закладывание носа.

В слизистой оболочке средней части носовой перегородки, приблизительно на 1 см кзади от входа в нос, имеется участок с поверхностно расположенной сетью кровеносных сосудов. Этот участок получил название кровоточивой зоны носовой перегородки и является наиболее частым источником носовых кровотечений.

Носовая полость имеет ряд придаточных (околоносовых) пазух. Они представляют собой полости, наполненные воздухом, и расположены в костях, участвующих в образовании стенок носовой полости. Эти пазухи сообщаются с полостью носа посредством отверстий, расположенных в верхнем и среднем носовых ходах.

Все придаточные пазухи - парные (рис. 45). В лобных костях находятся лобные пазухи; в верхней челюсти - верхнечелюстные, или гайморовы, пазухи; в основной кости - клиновидные и в решетчатой кости - решетчатые клетки. Стенки придаточных пазух выстланы тонкой слизистой оболочкой, являющейся продолжением слизистой оболочки носа.

Рис. 45.

(околоносовых) пазух носа (А - спереди. Б - сбоку):

1 - гайморова пазуха; 2 - лобная пазуха; 3 - решетчатые клетки; 4 - основная пазуха

У новорожденного придаточные пазухи находятся в зачаточном состоянии, а лобные пазухи отсутствуют. Быстрее других развиваются решетчатые клетки. Гайморовы пазухи достигают полного развития лишь к концу прорезывания постоянных зубов, а лобные пазухи начинают формироваться только в возрасте 4-6 лет и заканчивают развитие к 20-25 годам.

Чувствительную иннервацию нос и придаточные пазухи получают от 1-й и 2-й ветвей тройничного нерва (V пара). Двигательные нервы к мышцам крыльев носа и к так называемой «мышце гордецов» (мышца, наморщивающая кожу лба над переносьем) являются веточками лицевого нерва (VII пара).

на тему: «Эмбриология и анатомия носа»

Нос - орган обоняния; является также начальной частью дыхательных путей.

Эмбриология. С конца третьей эмбриональной недели у человеческого зародыша под концевым мозгом и кпереди от глазных пузырей закладываются с двух сторон обонятельные поля в виде утолщения покровного эпителия. Путем врастания и углубления эпителия эти утолщения превращаются в обонятельные ямки. В начале развития отверстие ротовой впадины представляет собой широкую пятиугольную дыру, окруженную пятью выступами: верхний непарный (лобный отросток), два парных верхних (верхнечелюстные отростки), два нижних (нижнечелюстные отростки). Одновременно с этим на лобном отростке дифференцируются один так наз. срединный лобный отросток и два боковых носовых отростка. Далее ямка погружается вглубь в виде обонятельного мешка, ограниченного, помимо носовых отростков, еще сбоку примыкающим верхнечелюстным отростком первой висцеральной складки. Последняя охватывает обонятельный мешок также и снизу; роль перегородки между ним и срединным носовым отростком играет залегающая в продолжении носовой бороздки тонкая и небольшая глоточная перепонка, являющаяся частью перегородки между обонятельным мешком и первичной ротовой полостью. Эта перепонка в дальнейшем прорывается углубляющимися обонятельными ямками, которые задними концами открываются в первичную ротовую полость, образуя небольшие отверстия (первичные хоаны). Верхнечелюстные отростки значительно вырастают и постепенно срастаются с боковыми носовыми отростками (давая начало исчезающей впоследствии слезно-носовой бороздке) и со срединным лобным отростком (образуя вместе с последним верхний край ротового отверстия).

В дальнейшем на внутренней стороне обоих верхнечелюстных отростков начинают образовываться выступы - небные валики, растущие по направлению друг к другу и постепенно разделяющие первичную ротовую полость на верхний отдел, или носовую полость, куда открываются первичные хоаны, и нижний отдел - собственно ротовую полость. В течение второго месяца эмбриональной жизни происходит формирование лица и Н. Последний возникает сначала в виде поперечного, так называемого носового, валика, образующегося на срединном лобном отростке и представляющего собой закладку кончика носа; отверстия обонятельных ямок превращаются в наружные носовые отверстия, а боковые носовые отростки дают крылья Н. Одновременно на внутренней стороне срединного лобного отростка возникает перпендикулярная к небным отросткам, так называемая носовая, перегородка, растущая постепенно внутрь и разделяющая образующуюся над небными отростками носовую полость на две половины. Края небных отростков постепенно срастаются с нижним краем носовой перегородки и друг с другом, что приводит к образованию неба. Задние края небных отростков образуют небольшие выросты, из которых впоследствии формируется язычок; остающиеся над ними и ведущие в носовые полости два отверстия представляют собой вторичные хоаны. Важное значение для формирования носовой полости имеют раковиноподобные образования, появляющиеся на наружной ее стенке. Здесь можно различать из них образуются нижняя раковина и решетчатый лабиринт. Из эпителия обонятельного поля, а позже из эпителия ямки мешка путем особой дифференцировки происходит эпителий слизистой оболочки носа с ее обонятельными и опорными клетками. Возникающие на боковых поверхностях носовых полостей складки образуют впоследствии носовые раковины, которых у новорожденного бывает четыре.

Анатомия. Нос делится на наружный нос и носовую полость с придаточными пазухами. Форма носа варьирует в значительных пределах не только в связи с особенностями строения лицевого скелета, но также в зависимости от возраста (в период роста) у одного и того же субъекта. В целях антропологического изучения Мартин разбил все формы на 15 групп. Каждая группа характеризуется 5 основными признаками: формой спинки (прямая, выпуклая, вогнутая), ее длиной (короткая, длинная, средняя), расположением корня (глубокое, высокое, среднее), формой кончика (тупая, острая, средняя) и направлением основания (кверху, книзу, горизонтально).

Наружный нос имеет форму неправильной трехгранной пирамиды, основание которой совпадает со скелетом лица, вершиной является кончик носа, а одну из граней, располагающуюся наклонно кпереди и книзу, составляет спинка носа. Верхний узкий конец спинки носа у лба называется корнем; выше его находится несколько углубленная площадка между надбровными дугами - надпереносье. Боковые поверхности носа книзу выпуклы, отграничены ясно выраженной бороздкой, подвижны и составляют крылья носа; между их нижними свободными краями образована подвижная часть носовой перегородки. Наружный нос состоит из костных, хрящевых (гиалиновый хрящ) и мягких частей. Костный остов в верхней части образуется носовой частью лобной кости и носовыми костями. Снизу и сбоку к носовым костям с каждой стороны примыкает лобный отросток верхней челюсти. Носовые костивыполняют пространство между лобными отростками верхних челюстей и участвуют в образовании спинки носа; верхний край их соединяется с лобной костью, наружный - с лобным отростком верхней челюсти, внутренний - с одноименной костью другой стороны, нижний свободный край образует верхнюю границу грушевидного отверстия.

Хрящевой остов носа является продолжением костного скелета и крепко спаян по окружности грушевидного отверстия с последним. Боковую стенку наружного носа с каждой стороны образует хрящевая пластинка неправильно треугольной формы. Верхний край этого хряща заходит несколько назад, под носовые кости и лобный отросток верхней челюсти, прикрепляясь к ним посредством плотной соединительной ткани. Внутренний край в области спинки носа соединяется с передним краем хряща носовой перегородки. Передненижний угол треугольного хряща доходит до большого хряща крыла носа. Большой хрящ крыла носа также парный, особенно тонок и имеет разнообразную форму. Он состоит из двух пластинок, из которых одна более широкая, называемая наружной ножкой, образует крыло носа, а другая, внутренняя, располагается с такой же ножкой другой стороны и входит в состав подвижной перегородки носа, рыхло соединяясь как с ней, так и с хрящом перегородки носа. Малые хрящи крыла носа представляют собой маленькие неправильной формы кусочки хряща, в различном количестве находящиеся в заднем отделе каждого из крыльев носа.

Небольшие хрящевые пластинки в количестве одной двух, расположенные между треугольным хрящом и большим хрящом крыла носа, носят название добавочных хрящей. Часть носового крыла в задненижнем отделе не содержит хрящей и образуется только удвоением кожи. К хрящевому отделу наружного носа еще относится четырехугольный хрящ носовой перегородки, представляющий собой неправильно четырехугольную хрящевую пластинку, которая составляет нижнюю часть носовой перегородки и вдвигается между перпендикулярной пластинкой решетчатой кости, а задненижним краем ложится в бороздку сошника и переднего отдела носового гребешка верхней челюсти. Передненижний край хряща образует впереди верхнюю границу подвижной перегородки носа, кзади опускается несколько ниже и прикрепляется к передней носовой ости. Под названием сошниково-носового хряща Якобсона описывается небольшая хрящевая полоска, которая непосредственно прилегает по обе стороны к хрящу носовой перегородки тотчас же под передней носовой остью.

Мышцы наружного носа у человека носят зачаточный характер и практического значения почти не имеют. Из мышечных пучков, имеющих большее или меньшее значение. Это - поверхностно расположенная мышца, поднимающая крыло носа и верхнюю губу; она начинается от лобного отростка верхней челюсти и прикрепляется к заднему краю крыла носа, отчасти же переходит в кожу верхней губы. Другая мышца носа состоитиз двух пучков: поперечного, суживающего носовые отверстия, и крылового, который оттягивает книзу крылья носа. Мышца, осаждающая перегородку носа, оттягивает вниз перегородку носа. Кожный покров носа весьма тонок и с подлежащими частями соединяется вверху посредством рыхлой, бедной жиром соединительной ткани, а на крыльях носа тесно соединен посредством упругой соединительной ткани с подлежащим мышечным покровом. Кожа носа имеет многочисленные сальные железки, которые, особенно в заднем отделе носовых крыльев на кончике носа, исключительно велики; отверстия их видны простым глазом. В коже носа, помимо волосяных мешочков и тонких волос, имеются также и потовые железы. В области ноздрей кожа заворачивается внутрь носа и в области складки внутренней поверхности крыльев, называемой порогом носа, постепенно переходит в слизистую оболочку полости носа. В начальной части непосредственно у входа в нос полость носа выстлана еще кожей, которая загибается внутрь и снабжена волосками и сальными железами. Волосы, здесь расположенные; они могут достигать значительной длины. Затем следует промежуточный пояс, который дальше переходит в собственно слизистую оболочку.

Наружный нос весьма богато снабжен сосудами. Расположенная большей частью под кожей артериальная сеть наружного носа имеет в области преддверья носа многочисленные анастомозы с артериальной системой полости носа. Вены наружного носа, разветвляющиеся почти аналогично артериям, но не повсюду сопровождающие последние, вливаются несколькими ветвями.

Лимф, сосуды носа изливаются в крупные лимф, сосуды лица, которые в свою очередь направляются к лимф, узлам подчелюстной области. Обилие кровеносных и лимфатических сосудов в области наружного носа способствует быстрому заживлению ран, возникших в этой области, приживлению лоскутов кожи после пластических операций и разрешению местных воспалительных процессов. Наряду с этим наличие богатой кровеносной и лимфатической систем при определенных обстоятельствах облегчает распространение внедрившейся инфекции по кровеносным и лимфатическим путям.

Носовая полость (внутренний нос) расположена между передней третью основания черепа, глазницами и ротовой полостью. Спереди она открывается находящимися на нижней поверхности наружного носа и окаймленными только кожей ноздрями, которые имеют очень разнообразную форму и располагаются несколько косо. Сзади полость носа сообщается с верхним отделом глотки (носоглоткой) посредством двух рядом расположенных овальной формы задних носовых отверстий, называемых хоанами. Срединной обычно отклоняющейся частично в одну или другую сторону перегородкой носа (вся полость разделяется на две более или менее одинаковые половины. Верхняя и задняя, часть перегородки - костная, передняя часть ее образуется четырехугольным хрящом, впереди и снизу к нему примыкает перепончатая перегородка. Каждая половина носа имеет четыре образующие ее стенки: внутреннюю, наружную, верхнюю и нижнюю.

Внутренней стенкой служит носовая перегородка, костная часть которой в задневерхнем отделе образуется перпендикулярной пластинкой решетчатой кости, а в задненижнем отделе - самостоятельной костью носовой перегородки - сошником. В нижней части перегородки, ближе кпереди, на границе сошника, находится отверстие сошникового органа; у человека он почти не развит, имеет в длину несколько миллиметров, у животных же имеет форму удлиненного мешка, выстланного обонятельным эпителием. Кзади и под канальцем сошникового органа, на дне полости носа, часто существует маленькое отверстие, ведущее в каналец, называемый резцовым протоком; этотпоследний обыкновенно оканчивается слепо, хотя и может открываться очень тонким непарным отверстием на резцовом сосочке твердого неба. Этот канал представляет собой рудимент хорошо развитого у многих млекопитающих стенонова канала.

Наружная, или боковая, стенка полости носа представляется наиболее сложной. В состав костного ее скелета входят, затем медиальная поверхность тела верхней челюсти с лобным отростком, далее кзади примыкает слезная кость, за ней следует полостная система решетчатой кости и, наконец, большая часть задней половины наружной стенки образована перпендикулярной частью небной кости и внутренней пластинкой крыловидного отростка основной кости. На костной части наружной стенки расположены основания трех носовых раковин: нижней, средней и верхней. Свободное пространство между носовой перегородкой и носовыми раковинами с одной стороны и между сводом носа и носовым дном с другой составляет так называемый общий носовой ход. Кроме него, под каждой из носовых раковин различают отдельные носовые ходы; между нижней раковиной и дном полости носа находится нижний носовой ход, между средней раковиной и боковой стенкой носа - средний носовой ход и над средней раковиной - верхний носовой ход. Самая задняя часть полости носа позади задних концов средней и нижней раковин, которая непосредственно примыкает к хоанам, называется носоглоточным ходом. Нижняя носовая раковина - самостоятельная кость, прикрепляющаяся к гребню верхней челюсти и небной кости. Средняя и верхняя раковины представляют части решетчатого лабиринта. В высшей точке нижнего носового хода под сводом нижней раковины в передней трети прохода (у взрослого приблизительно на расстоянии 14 мм от переднего конца раковины) находится отверстие слезно-носового канала. Ширина нижнего носового прохода зависит от величины раковины и от положения носовой перегородки. Над нижней раковиной находится средняя, которая ни кпереди, ни кзади не простирается так далеко, как нижняя; свободный передний вертикальный ее край под прямым углом сходится с нижним горизонтальным. Нередко одна из клеток решетчатого лабиринта развивается в самой кости, составляющей переднюю часть средней раковины, причем последняя, значительно увеличиваясь в размерах. В средний носовой ход открываются почти все придаточные пазухи носа (верхнечелюстная, лобная и передние клетки решетчатого лабиринта). Вследствие такого анатомического отношения к придаточным пазухам средний носовой ход клинически представляет наиболее важную часть боковой стенки Н. Если на костном или содержащем мягкие части препарате после удаления или смещения средней раковины кверху осмотреть боковую стенку носового хода, то прежде всего будет видна идущая спереди и сверху кзади и книзу слегка выпуклая кпереди щель шириной в 2-3 мм,которая соответственно ее форме называется полулунной щелью; иногда она очень сильно выражена. Эта щель была впервые описана Н.И. Пироговым под названием «косой полуканал». Этот ходспереди и сзади ограничивается крючковидным отростком решетчатой кости, а сверху - одной из клеток решетчатого лабиринта. Полулунная щель в задней части воронкообразно расширяется, образуя особое углубление- род воронки. На дне этой воронки, вблизи заднего конца, находится - входное отверстие челюстной пазухи. Если проследить зондом полулунную щель кпереди кверху, то попадают большей частью и через него в лобную пазуху, реже в отверстие какой-либо другой клетки решетчатого лабиринта. Если конец зонда направить по дну полулунной щели, то он попадает в отверстие челюстной пазухи. На передней и задней стенках полулунной щели или вблизи нее открывается обычно несколько передних ячеек решетчатого лабиринта. Посредством нежных костных отростков, идущих кзади и книзу, большое отверстие разделяется на несколько меньших; оба нижних закрыты перепонкой. Костные отверстия называются передней и задней фонтанелями. В задней фонтанели почти в 10% случаев встречается второе, сообщающееся с челюстной полостью отверстие. Верхняя раковина, самая малая из носовых раковин, представляет собой слабо выраженный костный выступ решетчатого лабиринта в области над средней раковиной. Под верхней раковиной расположен верхний носовой ход, в области которого открываются задние клетки решетчатого лабиринта. Передний конец ее обычно является общим с таковым средней раковины. Отверстие основной пазухи открывается над задним концом верхней раковины. У новорожденных верхняя раковина, или, вернее, задний конец верхней раковины, представляется разделенным продольной бороздкой, причем образуется как бы отдельная носовая раковина, которая в таких случаях называется четвертой носовой раковиной.

Нижняя стенка носа (носовое дно) образована главным образом небным отростком верхней челюсти и сзади горизонтальной пластинкой небной кости. Дно полости носа слегка вогнуто как во фронтальной, так и в сагиттальной плоскостях. Верхняя стенка носовой полости, или свод, образована горизонтально расположенной продырявленной пластинкой решетчатой кости, через отверстия которой из полости черепа в носовую полость проходят обонятельные нервы. Сзади полость носа соединена с носоглоточным пространством посредством хоан. Последние ограничиваются медиально сошником, лятерально основной кости, снизу-горизонтальной пластинкой небной кости. Хоаны с боковой стороны отделяются посредством от носовой части глотки, в которую они переходят.

В слизистой оболочке полости носа, за исключением небольшого пространства преддверия носа, различают две области - дыхательную и обонятельную. Преддверие носа выстлано вначале кожей, которая загибается внутрь носа. Обонятельная область ограничена поверхностью верхней раковины, частью средней раковины и соответствующей частью носовой перегородки. Вся остальная часть полости носа относится к дыхательной области.

Слизистая оболочка дыхательной области имеет многослойный цилиндрический мерцательный эпителий, волоски которого совершают движения по направлению к хоанам. Слизистая оболочка тесно спаяна с надкостницей и надхрящницей и в различных отделах полости носа отличается только по толщине, которая в нижних носовых раковинах достигает 4 мм.Под эпителием заключены ветвящиеся альвеолярно-трубчатые железы смешанного характера. В слизистой оболочке рядом с цилиндрическими клетками имеются еще особые бокаловидные клетки, процесс слизеобразования в которых отличается особой интенсивностью при воспалениях. Особенностью слизистой оболочки дыхательной области является наличие в ней многочисленных венозных сосудов и венозных сплетений, причем на отдельных участках слизистая оболочка приобретает вид и характер кавернозной ткани. Эта пещеристая ткань особенно развита на медиальной поверхности и на крае нижней раковины, на крае средней раковины и на заднем конце средней раковины. Она состоит из глубже расположенной, более грубой, и поверхностно расположенной, более мелкой, венозной сети. Стенки сосудов отличаются обильным содержанием мышц и эластических волокон. Вследствие чрезвычайной лябильности пещеристой ткани слизистая оболочка носа под влиянием физических, химических и психогенных факторов легко набухает и так же легко сокращается. Наполнение и опорожнение сосудов происходит главным образом под влиянием нервных импульсов, исходящих из основнонебного узла.

В переднем отделе носовой перегородки, а иногда на дне полости носа у основания перегородки имеется поверхностно расположенная сеть артериальных сосудов, в стенках которых мало мышечных и эластических волокон. Вследствие этого сосуды эти легко подвергаются травме, которая обусловливает появление носового кровотечения. Это обстоятельство имеет большое клиническое значение, т.к. из этого участка слизистой оболочки бывает до 95% всех носовых кровотечений, так что по справедливости его можно назвать кровоточивой зоной носовой перегородки (В.С. Преображенский). Переходя на все придаточные пазухи, слизистая оболочка выстилает их стенки в виде тонкого (до 0,02 мм)относительно бедного железами покрова. Цвет слизистой оболочки красноватый, с различной степенью интенсивности.

Клиническая анатомия носа

Нос является начальной частью верхних дыхательных путей и делится на три отдела: – Наружный нос. – Полость носа. – Околоносовые пазухи. Наружный нос Наружный нос представляет собой костно-хрящевую пирамиду, покрытую кожей. Различают следующие элементы наружного носа: корень, спинку, скаты, крылья и кончик. Стенки его образованы следующими тканями: костной, хрящевой и кожей. 1. Костная часть остова состоит из следующих элементов: парных носовых костей; лобных отростков верхней челюсти; носового отростка лобной кости. 2. Хрящи наружного носа парные: треугольные; крыльные; добавочные. 3. Кожа, покрывающая нос имеет следующие особенности: обилие сальных желез, преимущественно в нижней трети наружного носа; большое количество волосков в преддверии носа, выполняющих защитную функцию; обилие кровеносных сосудов, анастомозирующих между собой. Кровоснабжение наружного носа осуществляется следующим образом: артериальная кровь поступает из системы наружной и внутренней сонных артерий; венозный отток происходит по лицевой вене в глазничную вену, затем в кавернозный синус, расположенный в полости черепа и дальше во внутреннюю яремную вену. Такое строение венозной системы имеет важное клиническое значение, так как может способствовать развитию орбитальных и внутричерепных осложнений. Лимфоотток от тканей наружного носа осуществляется, в основном, в подчелюстные лимфатические узлы. Иннервация обеспечивается веточками лицевого нерва, первой и второй ветвью тройничного нерва. Полость носа Полость носа – пространство между передней черепной ямкой и полостью рта. Полость носа разделена перегородкой на правую и левую половины и имеет передние отверстия – ноздри и задние – хоаны, ведущие в носоглотку. Каждая половина носа имеет четыре стенки. Медиальная стенка, или перегородка носа, образована: четырехугольным хрящом в переднем отделе; перпендикулярной пластинкой решетчатой кости в верхнем отделе; сошником в нижнезаднем отделе. Верхняя стенка состоит из продырявленной пластинки решетчатой кости, через которую проходят веточки обонятельного нерва и сосуды. Нижняя стенка, или дно полости носа, образована: альвеолярным отростком верхней челюсти; небным отростком верхней челюсти; горизонтальной пластинкой небной кости. Латеральная стенка, имеющая наибольшее клиническое значение, является самой сложной по строению. Ее образуют следующие кости: носовая, слезная, решетчатая, основная и небная. На внутренней поверхности латеральной стенки расположены три костных выступа – носовые раковины. Верхняя и средняя носовая раковина являются отростками решетчатой кости, а нижняя представляет собой самостоятельную кость. Под раковинами расположены соответствующие носовые ходы – верхний, средний и нижний. Пространство между перегородкой носа и краями носовых раковин образует общий носовой ход. У детей раннего возраста нижняя носовая раковина плотно прилегает к дну полости носа, что приводит к полному выключению носового дыхания даже при незначительном воспалении слизистой. Большое клиническое значение имеют анатомические образования, расположенные в носовых ходах: в нижний носовой ход открывается выводное отверстие носослезного канала, задержка его открытия приводит к нарушению оттока слез, кистозному расширению канала и сужению носовых ходов у новорожденных; в средний носовой ход открывается верхнечелюстная пазуха, в передневерхнем отделе – канал лобной пазухи, в средней части хода – передние и средние клетки решетчатой кости; в верхний носовой ход открывается клиновидная пазуха и задние клетки решетчатого лабиринта. Носовую полость можно разделить на три области: преддверие, дыхательную и обонятельную. Преддверие ограничено крыльями носа, край его выстилается полоской кожи 4-5 мм, снабженной большим количеством волосков, выполняющих защитную функцию, но и создающих условия для возникновения фурункулов и сикоза. Дыхательная область занимает пространство от дна полости носа до нижнего края средней носовой раковины и выстлана слизистой с цилиндрическим мерцательным эпителием. Здесь содержится большое количество бокаловидных клеток, выделяющих слизь, и разветвленных альвеолярных желез, продуцирующих серозный секрет. Движение ресничек мерцательного эпителия направлено в сторону хоан. Под слизистой оболочкой носовых раковин имеется ткань, состоящая из сплетения сосудов и напоминающая кавернозную ткань. Последняя способствует мгновенному набуханию слизистой и сужению носовых ходов под воздействием физических, химических и психогенных раздражителей. Обонятельная область расположена в верхнезаднем отделе полости носа, границей ее является нижний край средней носовой раковины. Эта зона выстлана обонятельным эпителием, содержащим обонятельные веретенообразные клетки, опорные клетки и железы, вырабатывающие специальный секрет для растворения органических веществ. Кровоснабжение полости носа: ветви наружной сонной артерии обеспечивают нижнезадние отделы; ветви внутренней сонной артерии снабжают верхнепередние отделы полости носа; венозные сосуды сопровождают артерии. Через венозные сплетения происходит связь с венами черепа, глазницы, глотки, что создает возможность распространения инфекции и развития осложнений. В передней трети перегородки носа расположен участок поверхностной капиллярной сети, получивший название кровоточивой зоны, или зоны Киссельбаха. Лимфоотток осуществляется в подчелюстные и глубокие шейные лимфоузлы, кроме того, по обонятельным путям имеет связь с полостью черепа. Иннервация разделена на следующие виды: чувствительную, которая обеспечивается первой и второй ветвями тройничного нерва обонятельную, представленную обонятельным эпителием, обонятельной луковицей и центральной частью обонятельного анализатора; секреторную, которую обеспечивают волокна симпатической и парасимпатической нервной системы. А теперь более наглядно, подробно и заумно.

Основа хрящевого отдела наружного носа – латеральный хрящ, верхний край которого граничит с носовой костью одноименной стороны и частично с лобным отростком верхней челюсти. Верхние грани латеральных хрящей составляют продолжение спинки носа, примыкая в этом отделе к хрящевой части верхних отделов перегородки носа. Нижняя грань латерального хряща граничит с большим хрящом крыла, который также является парным. Большой хрящ крыла имеет медиальную и латеральную ножки. Соединяясь по середине, медиальные ножки образуют кончик носа, а нижние отделы латеральных ножек являются краем носовых отверстий (ноздрей). Между латеральным и большим хрящами крыла носа в толще соединительной ткани могут располагаться сесамовидные хрящи, разной формы и величины. Крыло носа, кроме большого хряща, включает соединительнотканные образования, из которых формируются задненижние отделы носовых отверстий. Внутренние отделы ноздрей образованы подвижной частью перегородки носа. Наружный нос покрыт такой же кожей, как лицо. Наружный нос имеет мышцы, которые предназначены для сжимания носовых отверстий и оттягивания книзу крыльев носа. Кровоснабжение наружного носа обеспечивает глазная артерия (a. ophtalmiса), дорсальная носовая (a. dorsalis nasi) и лицевая (a. facialis) артерии. Венозный отток осуществляется через лицевую, угловую и частично глазную вены, что в ряде случаев способствует распространению инфекции при воспалительных заболеваниях наружного носа на синусы твердой мозговой оболочки. Лимфоотток из наружного носа происходит в подчелюстные и верхние околоушные лимфатические узлы. Двигательную иннервацию наружного носа обеспечивает лицевой нерв, чувствительную – тройничный (I и II ветви). Анатомия полости носа более сложная. Полость носа располагается между передней черепной ямкой (сверху), глазницами (латерально) и полостью рта (снизу). Спереди полость носа посредством ноздрей сообщается с внешней средой, сзади с помощью хоан – с областью носоглотки. Различают четыре стенки полости носа: боковую (латеральную), внутреннюю (медиальную), верхнюю и нижнюю. Наиболее сложное строение имеет боковая стенка носа, образованная несколькими костями и несущая носовые раковины. Из костных образований ее составляют носовые кости, верхняя челюсть, слезная кость, решетчатая кость, нижняя носовая раковина, вертикальная пластинка небной кости и крыловидный отросток клиновидной кости. На боковой стенке имеются три продольных выступа, образованных раковинами. Наиболее крупной является нижняя носовая раковина, это – самостоятельная кость, средняя и верхняя раковины представляют собой выросты решетчатой кости. Нижняя стенка полости носа (дно полости носа) является фактически твердым небом, она образована небным отростком верхней челюсти (в передних отделах) и горизонтальной пластинкой небной кости. У переднего конца дна носа имеется канал, который служит для прохождения носонебного нерва (n. nasopalatinus) из полости носа в полость рта. Горизонтальная пластинка небной кости ограничивает нижние отделы хоан. Внутренняя (медиальная) стенка полости носа является перегородкой носа (рис. 2). В нижних и задних отделах она представлена костными образованиями (носовым гребнем небного отростка верхней челюсти, перпендикулярной пластинкой решетчатой кости и самостоятельной костью – сошником). В передних отделах к этим костным образованиям примыкает четырехугольной формы хрящ перегородки носа (cartilage septi nasi), верхний край которого образует передний отдел спинки носа. Задний край сошника ограничивает хоаны медиально. В передненижнем отделе хрящ перегородки носа примыкает к медиальным отросткам большого хряща крыла носа, которые вместе с кожной частью перегородки носа составляют ее подвижную часть

Верхняя стенка полости носа (крыша) в передних отделах образована носовыми костями, лобными отростками верхней челюсти и частично перпендикулярной пластинкой решетчатой кости. В средних отделах верхнюю стенку образует решетчатая (продырявленная) пластина (lamina cribrosa) решетчатой кости, в задних – клиновидная кость (передняя стенка клиновидной пазухи). Клиновидная кость формирует верхнюю стенку хоаны. Решетчатая пластинка пронизана большим количеством (25-30) отверстий, через которые идут ветви переднего решетчатого нерва и вена, сопровождающая переднюю решетчатую артерию и соединяющая полость носа с передней черепной ямкой. Пространство между перегородкой носа и носовыми раковинами называется общим носовым ходом. В боковых отделах полости носа соответственно трем носовым раковинам имеются три носовых хода. Нижний носовой ход (meatus nasi inferior) сверху ограничен нижней носовой раковиной, снизу – дном полости носа. В передней трети нижнего носового хода, на расстоянии 10 мм от переднего конца раковины, находится отверстие носослезного канала. Латеральная стенка нижнего носового хода в нижних отделах толстая (имеет губчатое строение), ближе к месту прикрепления нижней носовой раковины значительно истончается, в связи с чем пункцию верхнечелюстной пазухи производят именно на этом участке: отступя 2 см от переднего конца нижней.

Средний носовой ход (meatus nasi medius) расположен между нижней и средней носовыми раковинами. Его латеральная стенка представлена не только костной тканью, но и дупликатурой слизистой оболочки, которая носит название "фонтанелы" (роднички). Если частично удалить среднюю носовую раковину, то откроется полулунная расщелина (hiatus semilunaris), в передненижних отделах ограниченная костной пластинкой (крючковидным отростком), в задневерхних -костным пузырьком (bulla etmoidalis). В передних отделах полулунной щели открывается устье лобной пазухи, в средних отделах – передние и средние клетки пазух решетчатой кости, а в задних отделах имеется углубление, образованное дупликатурой слизистой оболочки и называемое воронкой (infundibulum), которое заканчивается отверстием, ведущим в верхнечелюстную пазуху. Верхний носовой ход (meatus nasi superior) располагается между верхней и средней носовыми раковинами. В него открываются задние клетки решетчатой кости. Клиновидная пазуха открывается в клиновидно-решетчатое углубление (recessus spheno-ethmoidalis). Полость носа выстлана слизистой оболочкой, которая покрывает все костные отделы стенок, в связи с чем контуры костного отдела сохраняются. Исключение составляет преддверие полости носа, которое покрыто кожей и имеет волоски (vibrissae). В этой области эпителий остается многослойным плоским, как в области наружного носа. Слизистая оболочка полости носа покрыта многорядным цилиндрическим мерцательным эпителием. В зависимости от особенностей строения слизистой оболочки полости носа различают респираторный и обонятельный отделы. Респираторный отдел занимает область от дна полости носа до середины средней носовой раковины. Выше этой границы мерцательный цилиндрический эпителий замещается специфическим обонятельным. Для респираторного отдела полости носа характерна большая толщина слизистой оболочки. В ее подэпителиальном отделе содержатся многочисленные альвеолярно-трубчатые железы, которые по характеру секрета делят на слизистые, серозные и смешанные. Для респираторной части слизистой оболочки характерно наличие в ее толще пещеристых сплетений – варикозно-расширенных венозных влагалищ, имеющих мышечную стенку, благодаря чему они могут сокращаться в объеме. Пещеристые сплетения (кавернозные тела) обеспечивают регуляцию температуры воздуха, проходящего через полость носа. Кавернозная ткань содержится в толще слизистой оболочки нижних носовых раковин, расположенной по нижнему краю средней носовой раковины, в задних отделах средней и верхней носовых раковин. В обонятельном отделе, кроме специфического обонятельного эпителия, имеются опорные клетки, которые являются цилиндрическими, но лишены ресничек. Железы, имеющиеся в этом отделе полости носа, выделяют более жидкий секрет, чем железы, находящиеся в респираторной части. Кровоснабжение полости носа осуществляется из системы наружной (а. carotis externa) и внутренней (a. carotis interim) сонных артерий. Из первой артерии берет начало основно-небная артерия (a. sphenopalatina); проходя через основно-небное отверстие (foramen sphenopalatinum) в полость носа она отдает две ветви – задние носовые латеральные и перегородочные артерии (аа. nasales posteriores laterales et septi), обеспечивающие кровоснабжение в задних отделах полости носа, как латеральной, так и медиальной стенок. Из внутренней сонной артерии берет начало глазная артерия, от которой отходят ветви передней и задней решетчатых артерий (аа. ethmoidales anterior et posterior). Передние этмоидальные артерии проходят в нос через решетчатую пластинку, задние – через заднее решетчатое отверстие (foramen ethmoidale post.). Они обеспечивают питание области решетчатого лабиринта и передних отделов полости носа. Отток крови осуществляется по передней лицевой и глазной венам. Особенности оттока крови часто обусловливают развитие глазничных и внутричерепных риногенных осложнений. В полости носа особенно выраженные венозные сплетения имеются в передних отделах перегородки носа (locus Kilsselbachii). Лимфатические сосуды образуют две сети – поверхностную и глубокую. Обонятельная и дыхательная области, несмотря на относительную самостоятельность, имеют анастомозы. Лимфоотток происходит в одни и те же лимфатические узлы: из передних отделов носа в подчелюстные, из задних – в глубокие шейные. Чувствительную иннервацию полости носа обеспечивают первая и вторая ветви тройничного нерва. Передний отдел полости носа иннервируется первой ветвью тройничного нерва (передний решетчатый нерв – n. ethmoidalis anterior-ветвь носоресничного нерва – n. nasociliaris). Носоресничный нерв из полости носа проникает через носоресничное отверстие (foramen nasociliaris) в полость черепа, а оттуда – через решетчатую пластинку в носовую полость, где и разветвляется в области перегородки носа и передних отделов латеральной стенки носа. Наружная носовая ветвь (ramus nasalis ext.) между носовой костью и боковым хрящом выходит на спинку носа, иннервируя кожу наружного носа. Задние отделы полости носа иннервируются второй ветвью тройничного нерва, проникающей в полость носа через заднее решетчатое отверстие и разветвляющейся в слизистой оболочке задних клеток решетчатой кости и пазухи клиновидной кости. От второй ветви тройничного нерва отходят узловые ветви и подглазничный нерв. Узловые ветви входят в состав крылонебного узла, однако большая их часть проходит непосредственно в полость носа и иннервирует задневерхнюю часть боковой стенки полости носа в области средней, и верхней носовых раковин, задних клеток решетчатой кости и пазухи клиновидной кости в виде rr. nasales. Вдоль перегородки носа по направлению сзади наперед идет крупная ветвь – носонебный нерв (п. nasopalatinus). В передних отделах носа он проникает через резцовый канал в слизистую оболочку твердого неба, где анастомозирует с носовыми ветвями альвеолярных и небного нервов. Секреторная и сосудистая иннервация осуществляется от верхнего шейного симпатического узла, постганглионарные волокна которого проникают в полость носа в составе второй ветви тройничного нерва; парасимпатическая иннервация осуществляется через крылонебный узел (gang. pterigopalatinum) за счет нерва крыловидного канала. Последний образован симпатическим нервом, отходящим от верхнего шейного симпатического узла, и парасимпатическим нервом, берущим начало от коленчатого узла лицевого нерва. Специфическая обонятельная иннервация осуществляется обонятельным нервом (n. olfactorius). Чувствительные биполярные клетки обонятельного нерва (I нейрон) располагаются в обонятельной области полости носа. Обонятельные нити (filae olfactoriae), отходящие от этих клеток, проникают в полость черепа через решетчатую пластинку, где, соединяясь, образуют обонятельную луковицу (bulbus olfactorius), заключенную во влагалище, образованное твердой мозговой оболочкой. Мякотные волокна чувствительных клеток обонятельной луковицы образуют обонятельный тракт (tractus olfactorius – II нейрон). Далее обонятельные пути идут к обонятельному треугольнику и заканчиваются в корковых центрах (gyrus hippocampi, gyrus dentatus, sulcus olfactorius).

Клиническая анатомия околоносовых пазух

Околоносовые пазухи представляют собой воздухоносные полости, располагающиеся вокруг полости носа и сообщающиеся с ней через выводные отверстия или протоки. Имеется четыре пары пазух: верхнечелюстные, лобные, решетчатый лабиринт и клиновидные (основные). В клинике различают передние пазухи (верхнечелюстные, лобные и передние и средние решетчатые) и задние (задние ячейки решетчатой кости и клиновидные). Такое подразделение удобно с позиции диагностики, так как передние пазухи открываются в средний носовой ход, а задние – в верхний носовой ход. Верхнечелюстная пазуха, (она же гайморова) расположенная в теле верхнечелюстной кости, представляет собой пирамиду неправильной формы размером от 15 до20 см3. Передняя или лицевая стенка пазухи имеет углубление, называемое собачьей ямкой. В этой области обычно производится вскрытие пазухи. Медиальная стенка является латеральной стенкой полости носа и содержит в области среднего носового хода естественное выводное отверстие. Оно расположено почти под крышей пазухи, что затрудняет отток содержимого и способствует развитию застойных воспалительных процессов. Верхняя стенка пазухи представляет одновременно нижнюю стенку глазницы. Она достаточно тонкая, часто имеет костные незаращения, что способствует развитию внутриглазничных осложнений. Нижняя стенка образована альвеолярным отростком верхней челюсти и обычно занимает пространство от второго премоляра до второго моляра. Низкое положение дна пазухи способствует близкому расположению корней зубов к полости пазухи. В некоторых случаях верхушки корней зубов выстоят в просвет пазухи и лишь прикрыты слизистой оболочкой, что может содействовать развитию одонтогенного инфицирования пазухи, попаданию пломбировочного материала в полость пазухи или образованию стойкого перфоративного отверстия при удалении зуба. Задняя стена пазухи толстая, граничит с клетками решетчатого лабиринта и клиновидной пазухой. Лобная пазуха находится в толще лобной кости и имеет четыре стенки: нижнюю глазничную – самую тонкую, переднюю – самую толстую до 5-8 мм, заднюю, отделяющую пазуху от передней черепной ямки, и внутреннюю – перегородку. Лобная пазуха сообщается с полостью носа при помощи тонкого извилистого канала, который открывается в передний отдел среднего носового хода. Величина пазухи колеблется от 3 до 5 см3, а в 10-15% случаев она может отсутствовать. Решетчатый лабиринт расположен между глазницей и полостью носа и состоит из 5-20 воздухоносных ячеек, каждая из которых имеет свои выводные отверстия в полость носа. Различают три группы ячеек: передние и средние, открывающиеся в средний носовой ход, и задние, открывающиеся в верхний носовой ход. Клиновидная, или основная, пазуха расположена в теле клиновидной кости, разделена перегородкой на две половины, имеющие самостоятельный выход в область верхнего носового хода. Вблизи клиновидной пазухи расположены кавернозный синус, сонная артерия, перекрест зрительных нервов, гипофиз. Вследствие этого воспалительный процесс клиновидной пазухи представляет серьезную опасность. Кровоснабжение околоносовых пазух происходит за счет ветвей наружной и внутренней сонной артерии. Вены верхнечелюстной пазухи образуют многочисленные анастомозы с венами глазницы, носа, синусами твердой мозговой оболочки. Лимфатические сосуды тесно связаны с сосудами полости носа, сосудами зубов, заглоточными и глубокими шейными лимфоузлами. Иннервация осуществляется первой и второй ветвями тройничного нерва. Особенности строения околоносовых пазух в детском возрасте У новорожденных имеется только две пазухи: верхнечелюстная пазуха и решетчатый лабиринт. Верхнечелюстная пазуха представляет собой складку слизистой длиной около 1 см у внутреннего угла орбиты, латеральнее, под нижней стенкой глазницы, расположены два ряда зачатков молочных и постоянных зубов. К концу первого года жизни пазуха приобретает округлую форму. К 6-7 годам зубы постепенно занимают свое положение, и пазуха становится многогранной. В раннем детском возрасте ближе всего к пазухе расположен клык, в 6 лет располагаются два премоляра и моляр. К 12 годам объем пазухи увеличивается и топография приближается к норме взрослого человека. Клетки решетчатого лабиринта у новорожденных находятся в зачаточном состоянии и полностью развиваются к 14-16 годам. Лобные и клиновидные пазухи у новорожденных отсутствуют и начинают формироваться с 3-4 летнего возраста. Лобные пазухи развиваются из передних клеток решетчатого лабиринта и к 6 летнему возрасту имеют объем около 1 см3. Клиновидные пазухи формируются из клеток решетчатого лабиринта, расположенных в теле клиновидной кости. Окончательное развитие пазух заканчивается к 25-30 годам.